太陽光のリパワリングとは?効率アップで収益増加・コスト削減に

2014年から2023年までの10年間で、日本における太陽光発電の累積導入量は3倍以上に拡大しました。ただし、2050年にカーボンニュートラルを達成するためには、太陽光発電の導入量を400GWまで拡大する必要があります。これは、2022年度の71GWと比較して約6倍の数字となります。

そんな中2025年2月18日、政府は第7次エネルギー基本計画を閣議決定しました。本計画では、2040年度までに全体の再生可能エネルギーの割合を4割から5割程度、火力を3割~4割程度、原子力を2割程度としています。再エネは、初めて最大電源として位置づけられました。

(参考:自然エネルギー財団『太陽光発電の動向-日本と世界の最新データ&トレンド-』)

これまでに導入された太陽光発電システムと、これから導入されるものを国の基幹電源として運用していくためには、保守・管理をきちんとおこなっていく必要があります。ここ10年では、急激な導入が進んだことによる問題も発生しています。例えば、設計・施工不良による発電不良や、自然災害の頻発・激甚化などによる発電不足・破損などがありました。

そのため、こうした発電所の不具合や品質チェックと、問題があった場合に修繕工事をおこなう「リパワリング」は今後ますます重要となるでしょう。今回は、「リパワリング」の概要から具体的な作業の流れなどをまとめてご紹介します。ぜひご覧ください。

太陽光発電の「リパワリング」とは?

「リパワリング」とは、既存の太陽光発電設備を最新の技術に更新し、発電効率を向上させるプロセスを指します。具体的には、経年劣化により発電効率が低下した太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの機器を新しいものに交換し、発電量の回復や向上を促すものです。

海外ではほとんどの場合、銀行や投資家、オーナーの依頼により、竣工検査として投資対象となる太陽光発電所の価値やリスクなどを技術的側面から調査する「TDD(テクニカル・デュー・デリジェンス)」検査が実施されています。そして、TDDの結果が芳しくない場合にリパワリングが行われます。

リパワリングとメンテナンスの違い

一般的に、太陽光発電設備のメンテナンスとは保守点検を意味しており、太陽光パネルはもちろん、パワーコンディショナーや集電盤、架台など、さまざまな装置や部品の点検・整備を行い、発電効率を維持することに努めます。

一方、リパワリングは機器の入れ替えやパーツの交換を行うことで、発電効率の改善や増強を図る取り組みです。既存の機器と同等かそれ以上の性能を持った機器を導入し、低下した発電効率を高水準へと戻すことを目的としています。

ただし、その分リパワリングにはコストがかかってしまうので、出力低下に対するリパワリングは、利回りへの影響と発生するコストのバランスを計算する必要があります。

なぜ太陽光発電にリパワリングが必要?利益増加とコスト削減

リパワリングの目的は、太陽光発電所や設備の発電効率を改善することです。これには、上述のように老朽化した太陽光パネルや周辺機器を交換し、最新の高効率モデルを導入することが含まれます。

リパワリングは多くの場合、導入後5~10年程で検討するタイミングになるかと思います。機器の発電効率や変換効率は日々進化しており、最新型は導入時よりも確実に効率が向上しているでしょう。そのため、機器をアップグレードをすることで発電量を回復させ、売電収益を増加させることが可能となります。

また、設備の寿命が近づいているタイミングでリパワリングを行うことは、将来的な維持管理コストを削減する上でも効果的です。特に、機器の保証期間を過ぎた後に故障が発生し高い費用がかかってしまうリスクを避けるためにも、保証期間内に一度TDDを実施し、リパワリングを検討することをおすすめします。

リパワリングによる収益とコストの参考例

それでは、実際にどのようなリパワリング作業を行い、どれくらいのコストと収益が見込まれるのかを下記例を参考に解説します。

【前提条件】

・容量:1000kW

・場所:東北電力管内

・発電開始年:2013年

【現地調査による発電効率低下の要因】

①複数の影の影響がシミュレーション時に正確に反映されておらず、パワーコンディショナーの効率曲線が適正でなかった

②当初の発電量予測を約3%下回っている

【リパワリングによる改善案】

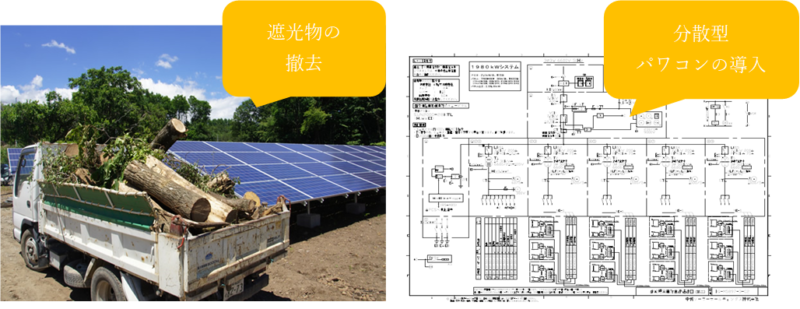

①パネルにかかる木の伐採

②影の影響を軽減させるために既存のセントラルパワコンから分散型パワコンへ変更

①の太陽光発電所周辺(特に影響の大きい南側)の樹木の枝を剪定した場合、その後1年目の発電量が0.5%アップすると見込まれ、この場合の工事費用の回収期間は2.5年となる予測となりました。また、②の既存のセントラルパワコンを分散型パワコン10台に置き換えた場合、影の影響を受けているストリングは、より発電効率の高いストリング構成に変更できるため、修繕前と比べ一年目の発電量が2.5%アップすることが見込まれます。この修繕工事にかかる費用の回収期間は5年という予測になりました。

リパワリングのメリット・デメリット

ここまでにも簡単に触れてきましたが、改めてリパワリングを行うメリットとデメリットを下記の通りまとめてみました。

メリット

①発電量の増加と売電収益の向上

最新の機器を導入することにより発電量が増え、これにより売電収益が改善します。特に、FIT制度の期間が残っている場合、新しい設備への更新は大きな経済的利益をもたらします。既存の使用機器と比較し、変換効率や耐久性が向上しており、より多く発電できるようになります。

②メンテナンスコストの削減

古い設備は故障や不具合が発生しやすく、メンテナンス費用が増加します。リパワリングによって新しい設備を導入することで、故障リスクを減少させ、維持管理にかかるコストを削減できます。特に、パワーコンディショナーは寿命を迎えると不具合が多くなるため、早期のリパワリングが推奨されます。

③事故や故障のリスク軽減

太陽光発電システムが長期間運用されると、経年劣化によって火災や漏電のリスクが高まります。最新の高耐久性の設備に交換することで、これらのリスクを軽減し、安全性を向上させることができます。

デメリット

①初期投資の負担

リパワリングには一定のコストがかかります。新しい機器を導入する際には、その購入費用や設置工事費が発生します。そのため、実施前にコストと収益のバランスを慎重に検討することが重要です。リパワリングの効果が十分に期待できる場合にのみ、投資を行いましょう。

②出力増加に関する制限

リパワリングによって設備の更新を行うことは可能ですが、太陽光発電所の出力を大幅に増加させることは規制により制限されています。例えば、パネルの総出力を3%または3kW以上増加させると、FITによる売電単価が引き下げられる場合があるので、出力増加を目指す場合は慎重に計画する必要があります。

リパワリング実施までの流れ

太陽光発電設備のリパワリングを実施する際の流れは、いくつかの段階に分かれており、各ステップで慎重な計画と実施が求められます。リパワリングを成功させるための基本的な流れを簡単にご紹介します。

1.事前準備と計画の策定

リパワリングの最初のステップは、詳細な計画を策定することです。

・現状の評価:既存の設備のパフォーマンス、劣化状況、故障履歴を評価

・目的の明確化:発電効率の向上やメンテナンス負担の軽減など、実施の目的を明確にする

・予算とコストの算出:リパワリングにかかる費用を見積もり、経済的な実行可能性を確認

・法的規制の確認:設備のアップグレードが規制や認証基準に合致するかを確認

2.設計と技術的検討

計画が整った後、次に行うのは具体的な設計と技術的な検討です。

・新しい機器の選定:交換・更新する機器を選定(性能、効率、耐久性などを考慮する)

・システムの最適化設計:既存の設備と新しい機器を適合させるために再設計する

→例えば、新しい太陽光パネルに対応できるパワーコンディショナーの選定やケーブル容量の確認などを行い、再設計します。

・システム容量の見直し:発電量を増加する場合、全体のバランスを考慮し最適な容量を決定

3.現地調査と準備

設計が決定したら、現地での調査と準備を行います。

・設置環境の再評価:施設の周辺環境(影の影響や風の強さ、設置場所の向きなど)を確認

・電力との接続確認:新しい設備の導入に伴い、電力網への接続が問題なく行えるかを確認

→必要であれば、配電設備や電力契約の見直しを行います。

4.リパワリングの実施

準備が整ったら、いよいよリパワリングの実施になります。

・機器の交換:古い太陽光パネルやパワーコンディショナーなどを新しいものに交換

・システムの再接続:新しい機器を電力網に再接続する

→パワーコンディショナーの設定や配線接続、各機器の動作を確認します。

・安全確認:すべての機器が正しく接続され、運転に問題がないことを確認

→過電流保護や地絡保護など、必要な安全機能が正常に作動することを検証します。

5.テストと調整

リパワリング後は、システムのテストと調整を行います。

・システム動作テスト:新しい設備が正常に動作しているかを確認

→発電量のテストを行い、設定値通りに機器が動作しているかを確認します。

・最適化調整:必要に応じてパワーコンディショナーその他の機器の設定を最適化する

・データ収集:システムの運転データを収集し、リパワリング後の改善状況を測定

テストが完了し、すべてが正常に動作していることが確認できたら、正式に運用を開始します。システムのパフォーマンスが安定するまでは監視を行い、その後もモニタリングシステムを導入し、継続的に確認できる体制を整えましょう。

リパワリングと併せて検討したい「FIP転+蓄電池の併設」

ここまでリパワリングについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

太陽光発電のリパワリングは、経年劣化した設備を新しいものに更新することで発電効率を向上させ、売電収益を最大化するための有効な手段です。特に、FIT期間が残っている場合や設備の寿命が近づいているタイミングでのリパワリングは、経済的なメリットを得ることができる重要な戦略の1つとなります。

その際に併せて検討したい取り組みが、近年話題となっている太陽光発電所の「FIPへの転換」+「蓄電池の併設」という新たなビジネスモデルです。

現在、全国的に出力制御の実施によって無駄に捨てられてしまう再エネ電気が大きな社会課題となっており、その経済損失額は数百億に上ると言われています。この出力制御の回避策として注目を集めているのが、太陽光発電所をFIT制度からFIP制度へ移行し、産業用蓄電池を併設する取り組みです。

(参考:PVeye『調整後プレミアムで収入激増〝FIP転+蓄電池〟の経済効果』)

――――――――――

このように、FIT期間が残っている発電所をリパワリングし発電効率を上げた上で、FIP転+蓄電池の併設を行うことで、出力制御の回避や利益増加へのとつながる可能性があります。発電所を保有されている方は、ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

当社では、太陽光発電所や自家消費型太陽光発電設備に対し、専門性の高い技術力やノウハウを保持したスタッフによって、リパワリングの事前調査や電気的な設計業務を請け負うことが可能です。保有されている発電所や設備に対し発電効率の低下を感じていたり、上記のような新しいビジネスモデルへの移行を検討したいという方は、ぜひ一度お問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)