「カーボンリサイクル」とは?排出されたCO2が資源として再利用される技術!?

近年、地球温暖化対策のための取り組み方法の1つとして、世界的に「カーボンリサイクル」という技術が注目されていることをご存じですか?

カーボンリサイクルは、地球温暖化の一因であるCO2排出量の大幅な削減と、新たな資源の安定的な確保につなげることができる同時解決のイノベーション(技術革新)といわれています。

そこで今回は、カーボンリサイクルとは何かと、その概要や取り組み例をご紹介します。

「カーボンリサイクル」とは?CO2を回収して再利用

経済産業省資源エネルギー庁によると、「カーボンリサイクル」とはCO2を資源として再利用すること/その技術を指します。地球温暖化対策の1つ「カーボンニュートラル」の実現のために、世界的に取り組まれています。

カーボンニュートラルというのは、CO2を始めとした温室効果ガスの排出をゼロにしていくことです。排出を余儀なくされた温室効果ガスについては、そのガスを吸収したり、除去したりすることで実質の排出量をゼロにしていきます。

日本は、このカーボンニュートラルを2050年までに実現する目標を掲げています。そして、その目標を実現するため、現在以下のような取り組みがおこなわれています(一例)。

●CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)

発電所や工場などから排出されたCO2を分離・回収して地中に貯留する取り組み

●CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)

分離・回収し、地中に貯留したCO2を利用する取り組み

しかし上記2つでは、カーボンニュートラルを実現させることは難しいといわれています。なぜなら、利用できるCO2の量が限られるためです。

たとえば、CCUSの1つにCO2をドライアイスの素材として直接利用する方法がありますが、ドライアイス自体の用途は限られているため、CO2の利用量は大きく増えないというわけです。

こうした課題もあり、現在は新たな取り組みとして「CO2を資源として再利用する方法」が研究開発されています。それが、カーボンリサイクルです。

(出典:資源エネルギー庁『未来ではCO2が役に立つ?!「カーボンリサイクル」でCO2を資源に』)

前述した通り、カーボンリサイクルではCO2を資源として再利用していきます。この再利用では、CO2を吸収したり消費したりする過程が生じるため、結果として大気中へのCO2の排出を抑制できるのです。

カーボンリサイクルによるCO2の再利用先としては、現在は化学製品と燃料、鉱物などが想定されています。

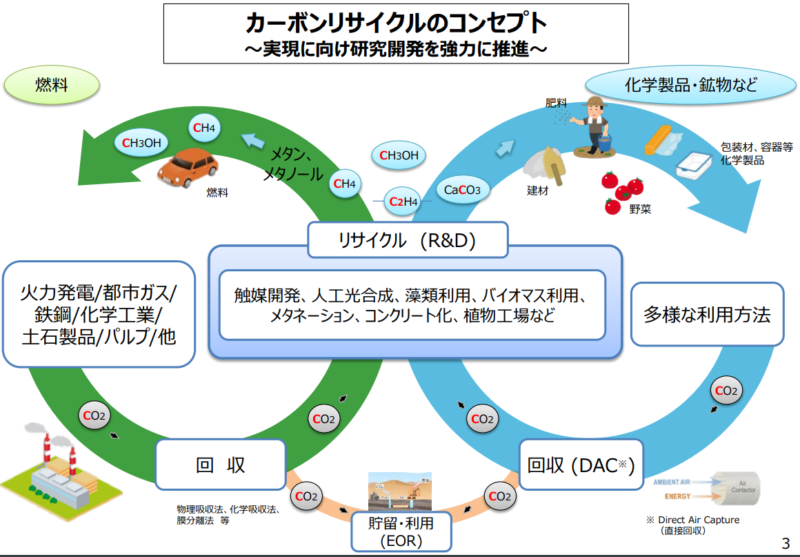

カーボンリサイクルのコンセプトと利用例

前述したように、カーボンリサイクルはCO2を化学製品や燃料、鉱物などを作るための資源として再度利用することをコンセプトにしています。

(出典:経済産業省「カーボンリサイクルについて」カーボンリサイクルのコンセプト図)

カーボンリサイクルでの利用が検討されている具体的な内容は次の通りです。

1. 化学製品

●含酸素化合物

ウレタンやポリカーボネートなどが該当する。

●バイオマス(生物から生まれる資源)由来の化学品

バイオマスは燃焼時にCO2を排出するが、植物が育つときにCO2を吸収する。カーボンニュートラルな性質を持つため、CO2が利用されればカーボンニュートラル実現を助けるといわれている。

●汎用的な物質

オレフィン(ポリプロピレンやポリエチレンなどの樹脂)などが該当する。

2. 燃料

●微細藻類(光合成をおこなう小さな生き物)を利用したバイオ燃料

ディーゼルなどが該当する。微細藻類は光合成によってCO2を吸収するため、CO2の利用量が増加するといわれている。

●バイオマス由来の燃料/CO2由来の燃料

メタノールやエタノールなどが該当する。

●ガス燃料

メタンが該当する。

3. 鉱物

●コンクリート製品・コンクリート構造物

製造のときにCO2を吸収させる方法で再利用する。

●炭酸塩

製鉄・セメントの製造工程で原料として使われる化合物。市場規模が大きいため、CO2の利用量が増加するといわれている。

4. その他

●BECCS(Bioenergy with carbon capture and storage)

CCSとバイオマス由来の燃料を組み合わせた技術。バイオマスが燃焼されるときに出るCO2に対しCCSを使うことで、大気中のCO2が減るといわれる。

●ブルーカーボン

海藻や海草がCO2を取り入れて、CO2を海域に貯蓄させること。

カーボンリサイクルの現状と今後のロードマップ

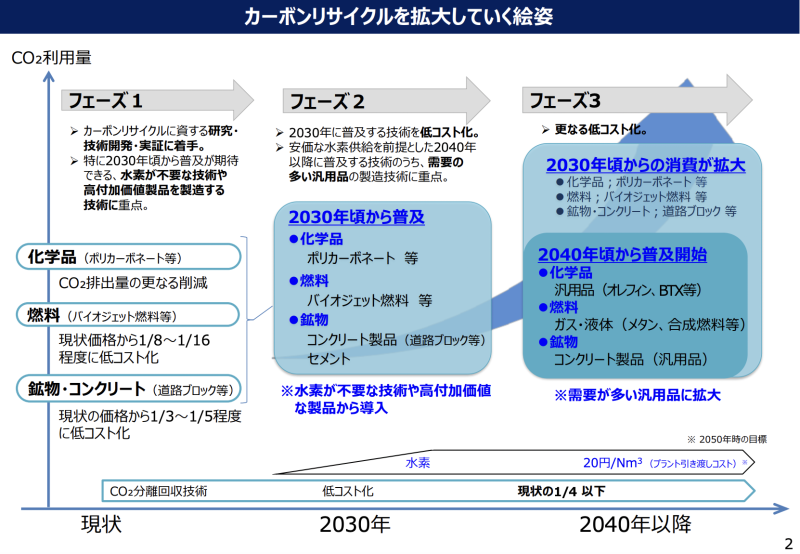

経済産業省が令和元年6月に制定した「カーボンリサイクル技術ロードマップ」では、カーボンリサイクル技術の展開に関する3つのフェーズが設定されています。

(出典:経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」令和元年6月(令和3年7月改訂))

現状

現在、カーボンリサイクル技術は開発の初期段階にあり、CO2を資源として再利用することに焦点が当てられています。

ただし、これらの技術はまだ商業ベースでの実用化には至っておらず、高コストとエネルギー消費が主な課題となっています。

2030年頃からの普及を目標

2030年頃までには、カーボンリサイクル技術をより実用的かつ経済的に実現するための技術開発が進められることが期待されています。

この時期には、CO2の効率的な回収と利用技術が実現され、実証実験や商業化が進み、化学品や燃料、鉱物といった特定の産業分野での採用が見込まれます。

2040年以降の普及開始

2040年以降は、カーボンリサイクル技術が広範囲に普及し、経済全体においてCO2排出削減に大きく貢献する時期とされています。

技術の成熟とともに、大規模な商業展開が可能となり、多様な産業でのCO2利用が一般化することを目指します。これにより、カーボンニュートラルな社会実現に向けた重要なステップとなることが期待されています。

一方でカーボンリサイクルには課題も

上記の通り、さまざまな分野でCO2を資源として再利用する試みは開発が進められていますが、一方で利用方法によっては課題もあります。以下は、その現状課題の一例です。

カーボンリサイクルの課題点一例

●コストが高い

現状まだ技術も確立していないため、民間企業が事業として取り組みにくい。

●製造段階で多くのCO2が排出されてしまう

ポリカーボネートの場合、その製造過程で排出されるCO2量が利用されるCO2量を上回ってしまう。

●まだまだ使用用途が限られる

コンクリート製品はブロック形式であるため、建物の基礎には使うことができない。また、一般的なコンクリート製品と比べると錆びやすい問題もあり、利用用途は道路ブロックなどに限られるのが現状。

ただし、日本は世界でもトップレベルの触媒技術を持っているため、カーボンリサイクルの先頭に立っていると言えます。

先ほど列挙したようなカーボンリサイクルの課題を解消していけば、日本はより多くのCO2を再利用することで結果的に排出量をゼロにし、カーボンニュートラルを実現できる可能性を持っているのです。

企業が取り組むカーボンリサイクル事業

日本の複数の企業と研究機関は、地球温暖化対策の一環として、CO2排出削減とカーボンリサイクルに関する様々な先進技術の開発に力を入れています。

ここでは、株式会社IHI、産業技術総合研究所、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)、電源開発株式会社、日揮株式会社のカーボンリサイクル事業について詳しく見ていきましょう。

☞参考:経済産業省資源エネルギー庁「カーボンリサイクル技術事例集」

株式会社IHI

IHIは、CO2化学吸収法や直接利用技術、微細藻類を用いたバイオ燃料技術の開発、有価物合成に取り組んでいます。

化学吸収法では、特定の化学物質を用いてCO2を高効率で捕捉し、これを工業原料やエネルギー源として再利用します。また、微細藻類を利用したバイオ燃料技術では、CO2を藻類が吸収し成長する過程でバイオ燃料を生成し、化石燃料に代わる持続可能なエネルギー源を提供します。

さらに、有価物合成ではCO2を原料として、化学品や材料を製造しています。

産業技術総合研究所

産業技術総合研究所は、CO2を有効活用する技術開発に積極的に取り組んでおり、下記のような多岐にわたる研究を進めています。

・新規触媒反応プロセスの技術開発

・CO2電解還元技術

・排出量評価技術

・アルコール類やウレタン樹脂の製造技術

・固体酸化物共電解を利用した再資源化技術

・CCUと再エネ循環技術の開発 など

こうした技術で、CO2を資源として有効利用し、カーボンニュートラル社会への移行を加速させることを目指しています。

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE)

RITEは、Direct Air Capture(DAC)技術の開発を進めており、大気中のCO2を直接捕捉して貯留または利用します。この技術は、大気浄化とカーボンリサイクルの両方に貢献する可能性を持ちます。

また、バイオ水素生産技術やセルロース系バイオマスからバイオ燃料ブタノールを製造する研究開発、バイオ化学品や燃料の生産技術の開発にも取り組んでいます。

電源開発株式会社

電源開発株式会社は、石炭火力から回収したCO₂を利用したトマト菜園での施肥効果の実証実験など、ユニークな研究をおこなっています。

その他にも、海洋微細藻を用いたカーボンリサイクル型燃料・化成品生産技術の開発や、石炭灰重量ブロック材料の開発による藻場・漁場造成効果の研究にも注力しており、これらの取組みで、CO2の効果的な利用と環境保全を目指しています。

日揮株式会社

日揮株式会社は、下記のようなカーボンリサイクルに関連する多岐にわたる技術開発に取り組んでいます。

・廃棄物ガス化による化学品・燃料合成技術

・グリーンブタジエン製造技術

・微細藻類等を用いた有用物質生産技術

・DDR膜によるCO2分離プロセスの実証試験 など

これらの技術は、CO2排出の削減と資源の有効活用を目的としており、環境負荷の低減と経済発展の両立を目指しています。

世界でも重要視!カーボンリサイクル市場も拡大中

カーボンリサイクルはまだ課題が多いのが現状としてありますが、世界でも重要視されており、市場も拡大しつつあります。

今後世界市場が拡大すると見込まれている

カーボンリサイクルは、世界市場で見ると2022年は約18億円となりました。そして、2050年には約276兆円になると見込まれています。その内訳は、以下の通りです。

1. CO2分離技術(装置型)

2022年は1,030億円、2050年には8,067億円と見込まれている。

近年、欧米で大型DAC装置(大気からCO2を回収する装置)の建設プロジェクトが増えている。

2. CO2分離技術(自然吸収型)

2022年は7兆8,440億円、2050年には201兆9,200億円と見込まれている。

既にグリーンカーボンの市場が進んでおり、今後はブルーカーボンへの参入も増加すると見られている。

Tips:「●●カーボン」の意味

・グリーンカーボン:陸上生物の作用によって吸収される炭素

・ブルーカーボン:海洋生物の作用によって吸収される炭素

3. CO2分離技術材料

2022年は4931億円、2050年には2兆7223億円と見込まれている。

CO2分離技術(装置型)に用いられる材料が対象。CO2分離回収装置の大型化によって、化学吸収に使われるCO2の使用量が増えるといわれている。

4. CO2利活用製品

2022年は9兆3866億円、2050年には71兆1915億円と見込まれている。

既にCO2を使った尿素が、主に肥料向けに供給されている。農業作物の生産が増加しているロシアやアジア、アフリカ圏において、この尿素の需要がある。

日本では、CO2は主に液化炭酸ガス・ドライアイスに使われるが、将来的には炭酸塩化や合成ガス化などの市場が拡大していくと推測されている。

(参考:日本経済新聞「富士経済、カーボンリサイクル/CO2削減関連技術・材料の世界市場調査結果を発表」)

カーボンニュートラルを実現できる可能性が高い

2050年までにカーボンニュートラルを達成する宣言に賛同したのは、日本を含めて121カ国とEUです。その中でも、EUが設定したカーボンニュートラルを実現するシナリオでは、カーボンリサイクルは重要な位置づけです。

たとえば、気温上昇を1.5℃に抑えることを目指すシナリオ(1.5°℃技術(1.5 TECH))においては、カーボンリサイクルの大幅な活用が見込まれています。

(参考:経済産業省事務局「英国・EUにおけるカーボンニュートラルシナリオについて」)

――――🌏――――🌏――――🌏――――

いかがでしたでしょうか?

今回は、カーボンリサイクルについてご紹介しました。

カーボンリサイクルは、主に事業者がおこなうような大規模な取り組みです。そのため、私たち消費者にとって直接的な影響はちょっと感じにくいかもしれません。

ただ、私たち自身もエコバックやマイボトルの持参など、少しずつでもCO2削減のための取り組みを実践していくことが大切です。

これを機に、CO2削減のための取り組みに積極的に目を向けてみてはいかがでしょうか。

☞さまざまな気候変動対策!その他の取り組み方法

☞「カーボンニュートラル」今の状況は?

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)

![[COP27の結果まとめ]開催地エジプトでの成果とは?](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/12/COP27-800x598.jpg)