使用前自己確認とは?義務となった太陽光の負荷試験を詳しく解説【新旧制度の違いも】

「使用前自己確認」は、経済産業省が定めた太陽光や風力発電設備に対する安全確認作業の1つであり、一定規模の発電設備が対象となります。

本記事では、太陽光発電設備の使用前自己確認に関する概要や試験・検査の詳細について解説します。また、弊社の太陽光設備工事における使用前自己確認試験・検査の内製化への取り組みについてもご紹介します。

使用前自己確認とは

使用前自己確認とは、太陽光発電設備を設置したのち実際に稼働させる前におこなう、国が定めた安全確認作業の一環です。経済産業省が定めた一定規模の発電所を新設する場合や、既設発電所の設備を変更する場合などに実施しなければなりません。

太陽光発電設備が安全に稼働するか、万が一の時に停止するかなどの動作確認と、架台の状態や地盤などの構造関連の確認が主な検査項目とされており、これらの試験・検査の結果は経済産業省に提出する必要があります。

注意!法改正により義務化範囲が拡大

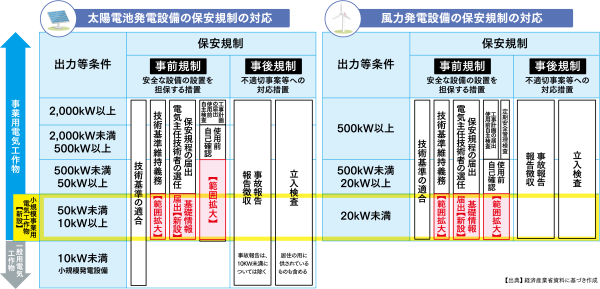

電気事業法の改正が行われ、2023年3月20日より使用前自己確認の義務化範囲拡大されました。太陽光発電設備においては、現在は10kW以上2,000kW未満の設備が対象となります。

☞詳しくは:経済産業省「小規模発電設備等保安力向上総合支援事業」

(出典:経済産業省_小規模発電設備等保安力向上総合支援事業「新制度について」新制度対応範囲図)

この法律は、施行前に発電を開始した低圧太陽光発電所のFIT案件は適応外となっています。

しかし今回の改定で、太陽光発電所の増設やパネルの増設などといった変更をおこなう際、場合によっては「使用前自己確認制度」の申請が必要となります。そのため、今後パネルの増設やリパリング工事などを予定している方はご注意ください。

太陽光における旧制度と新制度(2023年3月20日以降)の違い

旧制度(2023年3月20日より前)

発電設備の規制体系

電気事業法で「電気工作物の工事、維持及び運用を規制」と定められているように、公共の安全を確保し、及び環境の保全を目的として実施。

また、太陽光発電設備は電気工作物であるという位置づけのもとに、一般用電気工作物(小出力設備)と事業用電気工作物(自家用電気工作物)に分類され、事業用のみ使用前自己確認や保安規定の届け出、主任技術者の専任が必要となる。

旧制度の対象設備

・一般用電気工作物=50kW未満の設備

・事業用電気工作物=50kW以上の設備

新制度(2023年3月20日以降)

新制度の背景

FIT制度の開始以降、急速に増加し設置形態が多様化(住宅の屋根上だけではなく野立てや水上など)してきた背景を受け、公衆災害リスクが増加している実態に則し、再エネ発電設備の適切な保安を確保するため、新制度下で運用することが目的。

新制度の対象設備

以下が事業用電気工作物となる(小規模事業用電気工作物)

・10kW以上50kW未満の太陽光発電設備

・10kWかつ出力5%以上の太陽電池パネルのみの取替えで合計出力が2,000kW未満の設備

・20%以上の電圧の変更で合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備

※技術基準適合維持義務・基礎情報の届出・使用前自己確認結果の届出が義務化

※10kW未満は除外(従前どおり、一般用電気工作物となる)

使用前自己確認で義務化された届出書類

新たに義務付けられた提出書類「基礎情報届出書」と「使用前自己確認結果届出書」の2種類について、詳しく解説します。

①基礎情報届出書

基礎情報の届出は、電気主任技術者の選任や保安規定作成の代替の位置づけとして考えられ、以下2点が必要となります。

(1)設置者情報、設備情報

(2)保安体制に係る情報

また、既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)でも、施行から6カ月以内までに提出が必要となります。加えて、基礎情報の項目に変更があった場合や小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合は、FIT認定の有無に関係なく届出書の提出が求められます。

②使用前自己確認結果届出書

使用前自己確認を行った後で提出する結果届出書です。発電所の概要や配置などを示した書類などの提出が求められます。

基本的に既設設備は対象外になりますが、一部の変更工事をおこなった場合に届出書の提出が求められます(使用前自己確認を行う箇所は新規で対応した箇所のみ)。

使用前自己確認の試験・検査内容

使用前自己確認における試験・検査については、「構造関連の確認」と「電気試験」に大別されます。

構造関連の確認は、主に発電所を建設する地盤の地質調査を指します。架台などの構造物や地盤の状態を検査し、発電所を建設できる地盤かどうか、使用する部材の強度に問題はないかなどを確認します。

電気試験は、太陽光発電を稼働させる際に事故なく安全に稼働するかどうかを電気的な観点から判断する試験になります。次にそれぞれの詳細について解説します。

構造関連の確認について

以下のような各種荷重に対する安定した構造であることが求められます。

・支持物の許容応力度設計

・安定した品質、かつ腐食・腐朽しにく材料または防食措置を施した材料

・部材間の存在応力を確実に伝達できる接合部

・沈下、浮上がり、水平移動を生じない基礎

・高さ9Mを超える設備の建築基準関連法令への適合

・土砂の流出、地盤崩壊の防止

また、設計荷重の確認として、自重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重その他当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重が、日本産業企画JISC8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」などに基づき設定されていることが求められます。

電気試験について

1.外観検査

設備の現地確認、目視確認不可の場合は図面による外観検査を行います。

2.接地抵抗測定

設備の接地抵抗値を確認します。値が規定を満たさない場合は、アースが十分にとれておらず、運転開始後に事故や設備の故障につながる可能性があるため、必須の試験となります。

3.絶縁抵抗測定

設備すべての回路の絶縁抵抗値を測定します。絶縁不良がある場合は、漏電や感電の事故、火災の危険性、設備の故障につながる可能性があるため、必須の試験となります。

太陽光パネルの絶縁抵抗測定は、測定モードの切替が必要なため注意が必要です。また、PV測定が可能な絶縁抵抗計(PV用メガー)が必要になります。太陽光パネルの回路を通常の絶縁抵抗計(負荷用レンジ)にて電圧を印加すると、発電中の電圧の影響を受け、正常な値が測定できません。

4.絶縁耐力試験

高圧の機器・ケーブル、パワーコンディショナー(以下、「パワコン」)、太陽光パネルの耐圧試験を行います。太陽光パネルは低圧(DC750V未満)であれば工場試験成績書の確認で絶縁耐力試験を省略できます。パワコンにおいても、現地での常規対地電圧試験(10分以上の連続運転)と工場試験成績書の確認にて現地試験を省略できます。

省略の場合は、工場試験成績書の準備が必要になります。耐圧試験の実施については、手順を誤ると感電のおそれ、設備の故障につながる可能性があります。試験時の安全性を考慮すると電気試験を専門としている業者の方による実施が望ましいです。

5.保護装置試験

手動又は実動作による保護装置の動作を確認します。手動による制御電源遮断や継電器(RPR/OVGR)の強制動作により、各保護装置の正常動作(保護装置動作による発電設備の停止等)を確認します。本試験は、後述する「総合インターロック試験」「制御電源喪失試験」「負荷遮断試験」等と並行して実施することができます。保護装置が正常動作しない場合、大きな事故に波及する恐れがあるため、必須の試験となります。

6.遮断器関係試験

特高発電設備等で用いられる操作用駆動源(圧縮空気、圧油等)の付属タンクによる遮断機、開閉器が対象となります。一般的な高圧発電設備では該当することは少ないため、試験対象の設備に該当しない場合は、本試験は対象外となります。

7.総合インターロック試験

保護装置試験と同様に継電器を強制動作させ、設備が安全に停止することを確認、警報・異常の表示、発電設備の自動復帰/手動復帰の正常動作等を確認します。安全性確認、電力会社指定の整定値にる保護協調確認のため、必須の試験となります。

8.制御電源喪失試験

保護装置試験と同様に制御電源遮断を行い、発電設備の安全停止、警報・異常の表示、電源遮断による過度変化する電圧・電流のパラメーター確認を行います。本試験は後述する「負荷遮断試験」と並行して実施することができます。

9.負荷遮断試験

発電設備を運転させ、順次1/4、2/4、3/4、4/4負荷運転で段階的に試験を行います。各段階の出力で電源遮断を行い、過度変化する電圧・電流のパラメーター確認を電源品質アナライザを用いて行います。

負荷の調整は天候や需要負荷(自家消費制御の場合)に影響されるため、全数実施することができない可能性があります。その場合は、パワコンの工場試験成績書の確認にて、調整不可の段階の現地試験を省略できます。省略する場合はパワコンの工場試験成績書の提出が必要です。

10.遠隔監視制御試験

主に特高発電設備に設置される発電制御所がある場合が対象となります。一般的な高圧発電設備では該当することは少ないため、該当しない場合は、本試験は対象外となります。

11.負荷試験

発電設備を運転させ、高調波測定、異常な温度上昇、異常振動、異音がないかどうかを確認します。高調波測定では、発電設備を連続運転させ、電源品質アナライザを用いて行います。高調波測定は省略することはできず、現地での測定及び、パワコンの工場試験成績書を準備する必要があります。

温度上昇試験では、パワコン・変圧器を連続運転させ、放射温度計等にて時間毎の温度上昇を確認します。温度上昇試験は、パワコン・変圧器の工場試験成績書の確認にて現地試験を省略できます。省略する場合は温度上昇試験の工場試験成績書を準備する必要があります。

使用前自己確認まで含め一気通貫で請け負います

使用前自己確認の概要試験・検査内容について詳しく解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

使用前自己確認の電気試験については、上述した通り多くの試験を実施する必要があり、求められる知識は電気分野において広く多岐にわたります。

弊社では、太陽光設備工事における使用前自己確認の試験・検査についても一貫して弊社で行うことにより、コストの削減や工期短縮等を図っております。また、お客様に安心して工事一式を任せていただけるよう、社内でノウハウを共有し、益々の工事品質向上を目指しております。

まずは使用前自己確認の電気試験業務だけでも構いませんので、ぜひ一度ご相談ください。

☛発電所を保有されている方はリパワリングの検討も

☛知っておきたい「電圧降下」とは?

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)