野立て太陽光発電とは?概要と発電所を設計する際のポイントを詳しく解説!

今回は、野立て太陽光発電がどういったものかという概要から、発電所の設計を行う際の流れやポイントを解説します。ぜひご覧ください。

野立て太陽光発電とは

野立て太陽光発電とは、住宅や工場などの建物の屋根上ではなく地上に設置するタイプの太陽光発電設備を指します。郊外の遊休地や耕作放棄地などを有効活用し、売電を行うことで収益を得ることができるため、土地の活用方法としても役立ちます。

野立て太陽光発電ならではの注意点

①固定資産税がかかる

太陽光発電には、固定資産税がかかることがあり、例えば次のような条件を満たす場合です。

・発電容量が10kW以上の設備であること

・固定されており簡単に移動できないものであること

野立て太陽光発電は、移動が容易ではない点により固定資産税がかかります。

②農地転用の手続きが必要

設備を設置する土地が「農地」の場合、農地転用の手続きが必要となります。

農地転用の審査は厳しいため、知識やノウハウがないと難しい手続きです。専門家に依頼するか、ノウハウのある施工業者に相談しながら対応しましょう。

野立て太陽光発電のメリット・デメリット

野立て太陽光発電のメリット

①安定した収益を得られる

売電による買取価格は国の固定価格買取制度(FIT)に定められており、産業用の太陽光発電なら20年間、家庭用の太陽光発電なら10年間のあいだ、同じ価格で買い取りを継続してもらえるため、安定した利益を上げられることがメリットの1つです。

②大規模な発電設備が設置できる

工場の屋根上に設置する場合、建物の耐荷重や安全面を考慮した離隔などさまざまな要件から設置可能な太陽光パネルの枚数に制限が生まれます。しかし、野立て太陽光発電の場合は広大な土地を利用して大規模な発電設備を設置することが可能です。

場合によっては数MW(メガワット)規模の発電容量となり、大きな売電収入を得られます。また、太陽光パネルや周辺機器のコストも抑えられるため、発電コスト削減にもつながります。

③土地の有効活用になる

上述した通り、野立て太陽光発電は遊休地や耕作放棄地などの有効活用にも最適な取り組みです。もちろん地盤の強さや日当たりなど検討すべき要素はありますが、設備だけあれば収益を生み出せるので、他の方法では活用しにくい土地でも活かすことが可能です。

野立て太陽光発電のデメリット

①地域による出力制御がかかる可能性がある

太陽光発電は、天候に大きく左右される不安定な電源であるため、電気の需給バランスを保つ目的で、電力会社が出力を制限する場合があります。出力制限が行われると発電量が抑えられ、売電収入が減少してしまうので、事業計画に大きな影響を与えかねません。そのため、導入前に、地域の出力制限の実施状況などを確認しておくことが重要です。

②高額な初期費用がかかる

住宅用などと比べるとどうしても規模が大きくなるため、それに伴い初期費用は高額となります。また、野立て太陽光発電では、設置工事費以外にも造成工事費や連系工事費などもかかってきます。その額は、数千万円~数億円規模に達することもあります。

③近隣とのトラブルが発生する場合も

例えば、太陽光パネルによる反射光のトラブルや設備の設置による景観トラブルは発生しやすいトラブルです。その他、設備機器の騒音なども考えられます。こういった事態を回避するためにも、事前に導入先地域の関係条例の確認や近隣住民への挨拶・説明会などを行い、理解を得ておくことが重要です。

野立て太陽光発電の設計の流れ

次に、野立て太陽光発電所がどのように設計・計画方法についてご紹介します。

図面作成の流れ

発電所の計画時に一番初めに必要となり、かつ、一番重要視される資料は設置場所の公図や謄本といった国で定められた土地資料と、土地の測量図になります。

まず、資料を入手したらGoogle Mapから設置場所を確認して、土地資料と照らし合わせます。この時に、土地にどのような勾配がついているか、障害物になる埋設物などがないか、影の影響になるものがないかなど、確認できる情報を最大限読み取ります。そして、発電量や設置容量を考慮しながら、どのようにパネルを設置するのが一番コストに見合うか、システムも含めて検討していきます。

おおかた方向性が決まったら一度図面を作成して、現地調査へ向かいます。現地調査では、資料から確認した内容が正しいか、作成した図面が現地に収まるか、どのように工事を進めていくかなど、計画を詰めて検討していきます。

土地に合わせた設置方法の検討

土地に合わせた太陽光発電設置方法について、懸念点と対策をご紹介します。

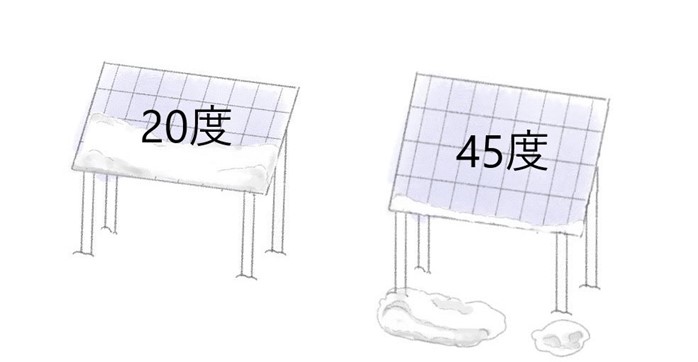

積雪地の場合

▼懸念点

積雪地ではパネルの上に雪が積もることで発電量が低下することや、積雪による機器故障が懸念されます。

▼対策

発電量低下を防ぐためにはパネル角度を45度近くまで上げて、パネルの上に雪が積もりづらくする方法があります。機器が故障しないようするためには、雪が積もる高さよりも機器取り付け位置の高さを高くするような方法が考えられます。

(積雪量1mの場合、機器取り付け高さを1.3mにするなど)

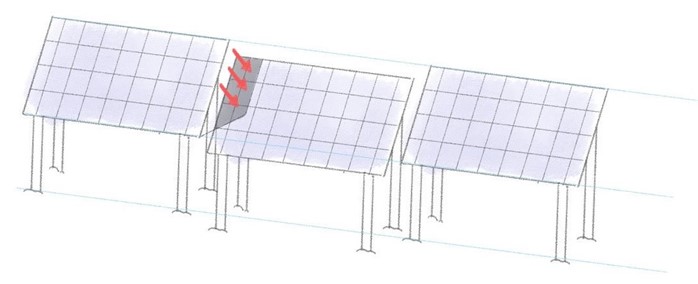

設置面がなだらかではない場合

▼懸念点

パネル設置面の東西に傾斜が付いている場合、そのまま何の対策もせずに太陽光発電の架台を横並び・平行に設置すると、左右のパネルが陰の影響を受けてしまいます。

▼対策

このような場合は、左右の架台間を離す、または、パネル取り付け架台の脚の高さを調節して、左右のパネルに高低差が発生しないようにします。

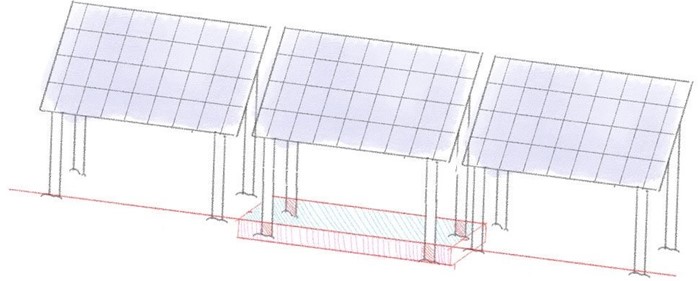

埋設物が多い場合

▼懸念点

敷地内に埋蔵文化財がある場合や貯留槽などが埋設されている場合、基礎の杭使用や配管などの埋設ができなくなります。

▼対策

基本設計は、基礎は杭を使用。配管は埋設としています。埋設ができない場合は、基礎は杭ではなくコンクリートの置き基礎へ変更します。その際、配管はケーブルラックの使用やFEP管転がし工法などで対応します。

発電量を上げる3つのポイント

太陽光発電所には大敵がいます…それは影です!

設計時に日陰を考慮するかしないかで、その後の発電量に大きな差が出てきます。私たちが発電量を上げるためにしている3つのポイントをご紹介します。

1.周囲の障害物の確認

野立ての発電所は、山の中に作られることが多いため、周囲にある木の影の影響を大きく受けます。設計時に木の影がどれくらい伸びるかシミュレーションをして、配置の検討を行っています。

2.太陽光用架台の設置離隔

太陽光架台の背が意外と高いことはご存じでしょうか?

パネルを20度で設置する場合、高さはパネルだけで1.4mになります。そこへ脚となる杭や架台が付くと、全長は2.5m以上にまで高くなってきます。前後の配列がこれらの影響を受けないために、架台の離隔はしっかりと考慮する必要があります。

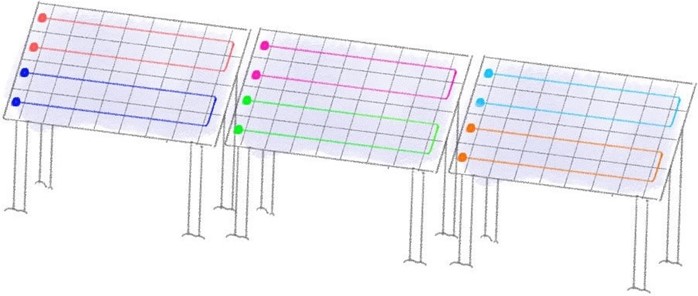

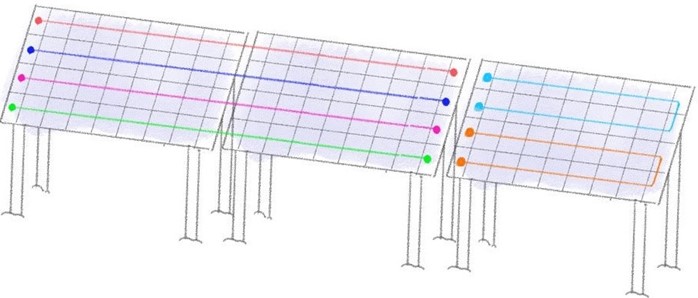

3.パネルをつなぐ配線

敷地が狭くて、②のように離隔をとれない!なんて発電所もたくさんあります。そのような場合は、パネル同士をつなぐ電気配線(ストリング配線)を工夫することで緩和することができます。

太陽光の配線は、同じストリングを構成しているパネルのどれかたった1枚に影がかかるだけで、その同じストリングで構成されているパネルは全て発電されなくなってしまいます。そのため、ある程度は影がかかっても仕方がないとするストリングと、影の影響を受けずにしっかり発電してもらうストリングに分けて配線することが、発電量の上昇につながるのです。

―――――――――――

以上、野立て太陽光発電の概要と設計時の流れとポイントを解説しました。

いかがでしたでしょうか?

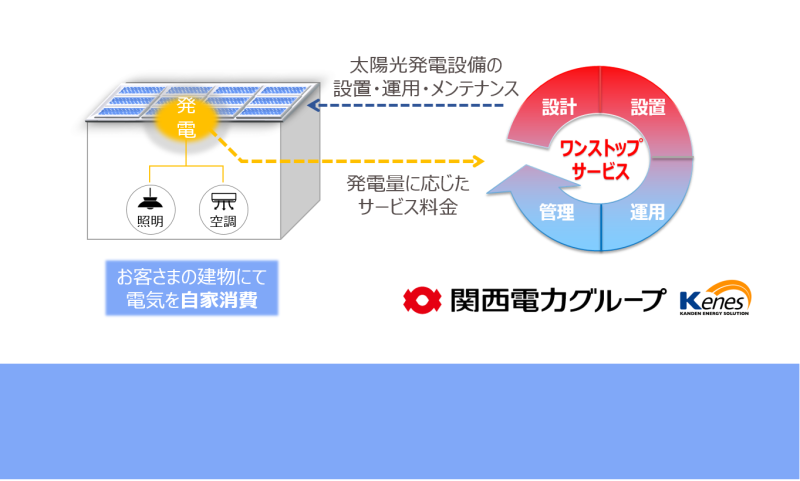

当社では、今回ご紹介をした野立て太陽光発電所の設計のほか、屋根上の自家消費型太陽光発電・蓄電池システム、ソーラーカーポートなどの設計・施工のご提案も行っております。

現在ご検討中の方や、これからご検討予定の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)