漏電はキケンなの!?ブレーカーが落ちる原因と仕組み

今や電気がなくては生活できない時代ですが、皆さんも身近で「突然、ブレーカーが落ちて停電になった!」という経験が、一度はあるのではないでしょうか。

今回は、漏電の種類や仕組みと当社の取り組みについて少しお話したいと思います。

ブレーカーが落ちて停電になるケース

ブレーカーが落ちてしまうのは、以下の3つのケースが主な原因です。

① 落雷などで電力会社からの電気が止まった

② 電気を使いすぎた(アンペアブレーカーor子ブレーカーが落ちた)

③ 漏電した(漏電遮断器が落ちた)

皆さんが電気を安全に使えるように、電気設備は法律で決められた安全装置や規格によって保護されていますが、今回は「③電気が漏れた=漏電」の仕組みについて、深掘りしてご紹介してみたいと思います!

ブレーカーが落ちる原因の1つ「漏電」とは

漏電の仕組みをご説明する前に、理解に必要な「電気の原則」をご紹介します。電気の流れを説明する際、よく水の流れに例えることがありますが、電気と水では一つ大きな違いがあるのです。

水 :水路(配管など)が壊れれば、すぐに水が漏れる

電気:電路(電線の被覆など)が壊れても、流れる先※が無ければ漏れない

(※流れる先:大地や他の電線)

これは、電気には流れた量と同じだけ元の場所に戻る性質があるからです。戻るルートが無いため、電気が流れないワケです。

例えば、「豆電球に電池の片方を繋いでも点灯しない」また「電線にとまっている鳥が感電しない」理由も同様で、片方の電線にしか触れておらず、大地や他の電線などに電気が戻るルートがないからです。

漏電の種類は大きく2つ

漏電とは、読んで字のごとく「電気が漏れてしまう状態」のことを指しますが、これには大きく分けて2つの種類が存在します。

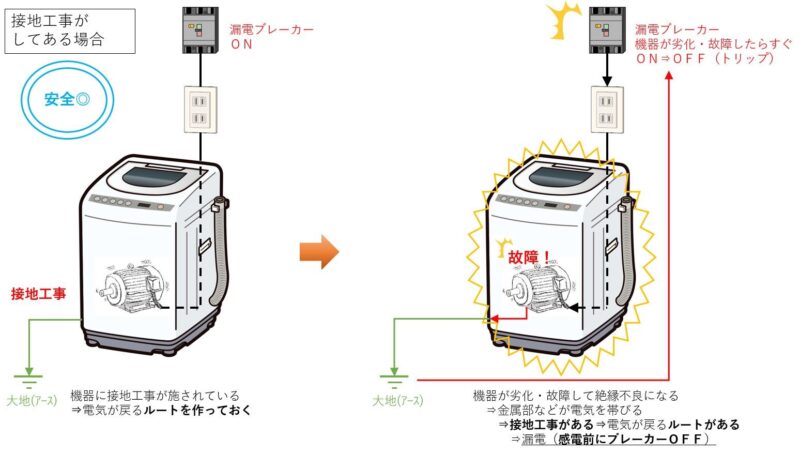

絶縁不良(一般に知られている漏洩電流)

電気設備は不要なところに電気を通さないように、ゴムや磁器、空間(空気やガス)などで絶縁されています。

しかし、これが劣化や故障により破壊されると「絶縁不良」となり、これに電線同士が触れて「戻るルート」ができるとショートしたり、電気機器の金属部に絶縁不良箇所が触れて漏電し感電する可能性が生じてしまいます。

このような感電などの事故を防ぐために設置されているのが、漏電ブレーカーです。

(筆者作)

(筆者作)

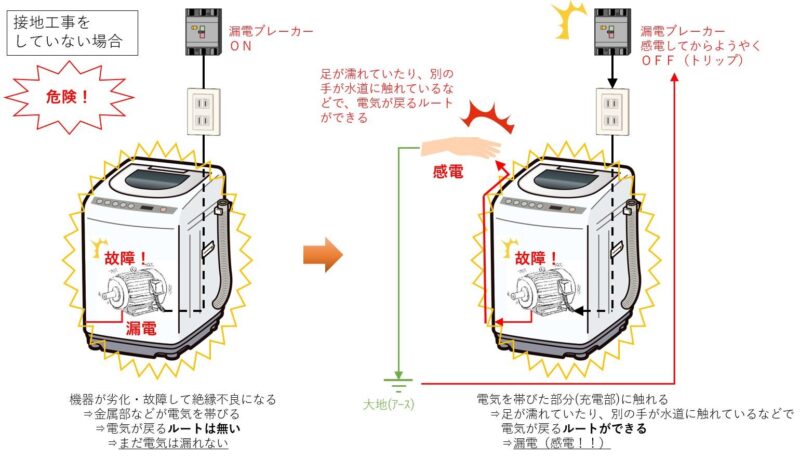

静電容量による漏れ電流(一般にあまり知られていない漏れ電流)

コンデンサの特性のように、電路(導体)と電路の間に絶縁物(誘電体)があると、静電容量が生じ、電流(変位電流=静電漏れ電流)が流れます。

このような現象は、健全な電線と対地間でも微小に生じていますが、実際に絶縁物(ケーブルの被覆など)を通して対地に電流が流出しているわけではありません。すなわち、空気中を飛んだり流れたりしていないので、感電や火災が生じることはありません。

(筆者作)

また、インバーターなどの高周波でスイッチングする回路の場合、この静電容量が増えるため、静電漏れ電流が増加する特性があります。

ちなみに、人間の体も電気を通すので、導体であることから冬場など摩擦で電気が蓄積し、ドアノブなどを触った瞬間「バチバチ」と放電=静電気が飛ぶのも、これと同じ仕組みです。

では、この「静電漏れ電流」は何の問題も無いのかというと、そうではありません。

いくつかの代表的な問題があります。

・別の回路の漏電遮断器の誤動作

・離れた場所にある電子機器の誤動作

・高調波の発生 etc

漏電が発生する主な原因

では、実際にどういった場合に漏電が発生するのか。主な原因をいくつかご紹介します。

絶縁部分の劣化

電気配線や機器の絶縁部分が経年劣化することで、漏電のリスクが高まります。

絶縁体の劣化は、素材の老朽化や熱、紫外線などの影響で発生し、電流が本来の経路から逸脱してしまう原因となります。

コードやプラグの損傷

電源コードやプラグが物理的に損傷することで、漏電が発生することがあります。

コードが挟まれたり、プラグが破損することで絶縁が損なわれ、電流が漏れ出す可能性があります。

水濡れ

電気機器や配線が水に濡れることで漏電が発生することがあります。

特にキッチンや浴室など水回りでの使用には注意が必要です。

水は電気を通しやすいため、水濡れは漏電の大きなリスクとなります。

雨漏り

建物の雨漏りによって電気設備が濡れることも、漏電の原因となります。

特に、屋根からの雨漏りが配線やブレーカーに影響を与えると、漏電による事故につながる危険性があります。

タコ足配線

複数の電気機器を一つのコンセントに接続するタコ足配線は、過負荷による漏電の原因となります。

コンセントや配線に過度な電流が流れることで、絶縁体が損傷し、漏電が発生することがあります。

ペットや小動物による被害

ペットや小動物が電線を噛むことで、絶縁体が損傷し漏電の原因となることがあります。

特に見えない場所での被害には注意が必要です。

塩害

海から500〜7,000mのエリアは塩害地域と呼ばれます。 海岸近くの塩分濃度が高い地域では、塩害によって電気設備が腐食し漏電が発生することがあります。

塩分は電気を通しやすく、絶縁体を劣化させる原因となります。

施工不良

電気設備の施工が不適切な場合、漏電のリスクが高まります。

配線の接続ミスや絶縁不足など、施工時のミスが後に大きな事故につながることがあります。

漏電による危険性

漏電は、電気設備から予期せぬ場所へ電流が流出する現象なので、常に危険が伴っています。

具体的にどのような危険性があるのか、こちらも簡単にご説明します。

感電

漏電による感電は、人体が電気の流れる経路の一部となった場合に発生します。

特に湿った環境や裸足でいる状態では、体が地面への良好な電気の通り道となりやすく、微量の漏電でも感電する危険性が高まります。

感電の影響は軽微なものから、筋肉の収縮、呼吸困難、心停止に至るまで幅広く、非常に危険です。

そのため、漏電を未然に防ぐことは、感電事故を避ける上で極めて重要です。

漏電火災

漏電火災は、漏電によって発生する熱が原因で引き起こされます。

漏電が発生すると、電気は絶縁体を通じて漏れ出し、その過程で発熱します。この熱が可燃物に引火することで火災に至るのです。特に、絶縁体の劣化やコードの損傷、不適切な配線などが原因で起きやすくなります。

漏電火災は、発見が遅れると大規模な火災へと発展する恐れがあり、早期の漏電対策と定期的な電気設備の点検が重要です。

3つの漏電対策方法

上記のような事故を事前に防ぐためにも、漏電防止対策となる3つの方法をご紹介します。

漏電ブレーカーの設置

上述したように、漏電ブレーカーは漏電を検知すると自動的に電源を遮断する安全装置です。

漏電や異常な電流を感知すると、数ミリ秒以内に回路を遮断してくれるので、感電や火災の発生リスクを大幅に低減することができます。

2005年には、住宅でも漏電遮断器(漏電ブレーカー)の設置が義務化されました。漏電ブレーカーを設置することで、家庭内の安全を大きく向上させることができます。ご家庭の分電盤にも設置されているか、一度確認してみるといいかもしれません。

アース線の設置

アース線(接地)は、漏電時に電流が安全な場所へと逃げる経路を提供することで、感電などの事故を防ぐことが可能となります。

特に水回りや金属製の筐体を持つ電化製品において、アース線の設置は感電防止に不可欠です。適切に接地された設備は、万が一の漏電が発生しても、電流を地面に逃がすことで、使用者を保護します。

電化製品の点検・メンテナンス

定期的な電化製品の点検とメンテナンスは、漏電のリスクを減らすために重要です。

電源コードやプラグ、電化製品自体の損傷や劣化が漏電の原因となることがあるため、定期的にこれらを点検し、必要に応じて修理や交換を行いましょう。

特に、コードが痛んでいる場合やプラグがゆるんでいる場合は、漏電の危険性が高まります。また、使用していない古い電化製品は、内部の絶縁劣化が進んでいる可能性があり、注意が必要です。

漏電のサイン・確認方法

漏電は、家庭や職場でも発生し得る危険な電気の問題であり、未然に防ぐためには漏電のサインを早期に察知することが重要となります。

これらのサインや状況に気づいた際は、自ら解決しようとせず、電気工事士などの専門家に相談することが最も安全です。ぜひ一度確認してみてください。

金属部分に触れると痛みを感じる

家電製品や配線の金属部分に触れたときにピリピリとした痛みや違和感を感じる場合、それは漏電している可能性があります。

特にこの場合は、電化製品のケースや配線の接続部分など、通常は電流が流れないはずの部分から電気が漏れているサインです。このような症状を感じた場合は、すぐに使用を中止し、専門家による検査を依頼することが必要です。

電力使用量が急増している

使用機器の増加や使用頻度の増加などといった明確な理由がないにも関わらず、家庭やオフィスの電力使用量が急に増加した場合、漏電が原因である可能性があります。

漏電により電気が無駄に大量消費されている状態であり、電気料金の無駄遣いになるだけでなく、感電や火災のリスクも伴います。

急激な電力使用量の増加に気づいた際は、家庭内の電気設備や配線に問題がないかを確認することが重要です。

雨の日に停電する

雨の日に特に停電が発生することがある場合、雨水が電気設備に侵入して漏電を引き起こしている可能性があります。

屋外の配線やコンセントが雨水にさらされている場合、水と電気の接触により短絡し、漏電が発生します。これは特に、屋外設置のエアコンや照明、電源コンセントなどで注意が必要です。

雨の日の停電が頻繁に起こる場合は、漏電の原因となっている箇所を特定し、適切な防水対策を施す必要があります。

――――🔋――――🔋――――🔋――――

いかがでしたでしょうか。

弊社は、法令に基づいた施工や、有資格による施工で高品質な工事をおこなっております。

安心安全な設備で、エコロジー・エコノミーな太陽光発電を使ってみませんか?

☞日本でも進む太陽光発電設置の義務化

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)

![日本でも物価上昇 その原因は大きく2つ?なぜ値上げが起こるのか理由を解説[2024]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/23774824_m-800x533.jpg)