電力需給のひっ迫はなぜ起こる?2024年夏季冬季の警報は?原因と対策を徹底解説!

2024年3月29日、経済産業省 資源エネルギー庁より2024年度以降の電力需給についての公表がありました。

この公表内容によると、2024年度の夏季・冬季は10年に1度の厳しい気象になると想定されていますが、全国すべてのエリアで安定供給に最低限必要な予備率3%は確保できる見通しとなったと記載されています。

しかし、一部エリアはあくまで“3%は確保できる見通し”という状況なので、場合によっては節電要請が出される可能性も十分にあり得るでしょう。

さて、電力ひっ迫になることを防ぐためのこの節電要請ですが、そもそもなぜ電力のひっ迫は起こってしまうのか?この機に、改めて「電力ひっ迫」について理解を深めてみましょう。

電力需給のひっ迫とは?わかりやすく解説

まずは電力ひっ迫がどのような状態を指しているのかを知りましょう。

電力ひっ迫とはどんな状態?

簡単に表すと、“供給電力<需要電力”の状態、もしくはその状態に近づいていることを「電力ひっ迫」と表現します。より正確には、電力予備率が3%を下回ると予測される状況、もしくは3%を下回った状況のことを示します。

「電力予備率」

電力需要に対して供給余力がどの程度あるかを示す値。

※予備率が3%の理由

電力需要は一定時間の平均値で3%程度の上下動があるため、最低でも3%の余力が必要。

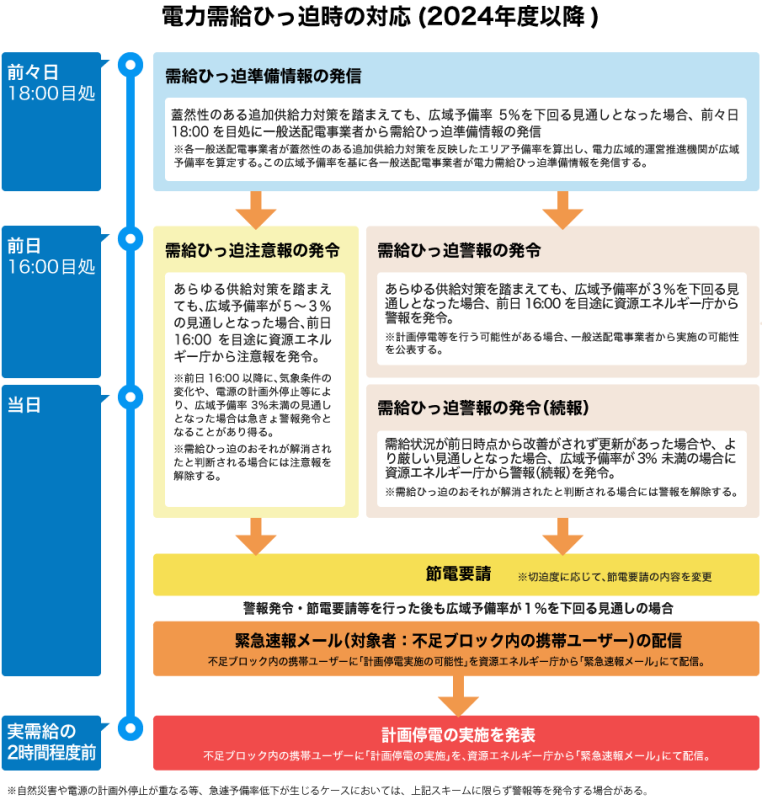

電力需給ひっ迫の際に発令される警報の種類

電力需給がひっ迫する際には、その状況の深刻さに応じ、段階を踏んで下記3種類の警報が発令されます。

①電力需給逼迫準備情報

②電力需給逼迫注意報

③電力需給逼迫警報

①電力需給逼迫準備情報

電力需給逼迫準備情報は、ピーク時の電力需要に対する予備率が5%を下回る見通しとなった場合に、前々日18時を目処に発信されます。経済産業省のHPなどで、電力使用の節約やピーク時間帯の使用量を抑えるよう呼びかけられることが多いです。

これは、実際に電力不足が発生する前の予防的な措置として機能します。

②電力需給逼迫注意報

電力需給逼迫注意報は、前日の時点で、ピーク時の電力需要に対する予備率が3%〜5%未満の見通しとなった場合に、16時を目処に発令されます。

この段階では、電力供給状況が一段と厳しくなっていることを示しており、電力使用のさらなる抑制や節電への協力が強く求められます。

③電力需給逼迫警報

電力需給逼迫警報は、前日の時点で、ピーク時の電力需要に対する予備率が3%を下回る見通しとなった場合に、16時を目処に発令されます。この警報が出された場合、電力不足による大規模な影響が間近に迫っていると判断され、緊急の節電対策や計画停電の実施など、より強力な措置が取られる可能性があります。

消費者、企業、公共機関など社会全体に対して、電力使用の大幅な削減が強く要請される状況です。

「たくさん発電設備を作って、たくさん電力供給できるようにしておけばいいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は電力には「同時同量の原則」というものがあります。

同時同量の原則とは?

電気をつくる量(供給電力)と電気を消費する量(需要電力)=電力の需給バランス

上記のように、供給電力量と需要電力量が同じ時間に同じ量となってなければいけないことを「同時同量の原則」と呼びます。

この電気の同時同量が崩れてしまうと、電気の周波数(品質)が乱れてしまい、正常に電力供給をおこなうことができなくなってしまいます。最悪の場合は、計画停電やブラックアウトに繋がる可能性もあります。

これを防ぐため、電力会社は季節や気象、時間帯などさまざまな要素をもとに発電計画を決め、刻々と変わる電力需給を同時同量となるよう調整し、合わせています。

<電力の需要と供給(電力需給バランスが均等な時)>

(出典:電力需給緊急対策本部(平成23年3月25日)の参考資料を元に資源エネルギー庁が作成)

では、同時同量の原則が乱れ、電力ひっ迫になる原因には何があるのでしょうか?

電力ひっ迫の主な原因

①異常気象による気温上昇

皆さま身に感じているように、夏場は猛暑日の連続で警報級の暑さが続いています。

この影響で電力消費の高いエアコンの利用量が上がることで、電力需要が急激に上がります。

②発電設備の停止や休止による供給電力量不足

東日本大震災以降、原子力発電所の停止や火力発電所の老朽化に伴う休止により、供給量が減ってしまいました。原子力・火力ともに環境面での問題はありますが、電力を生み出す能力は高いという特徴があります。

2024年4月現在、原子力発電所は関西エリアで6基、四国エリアで1基、九州エリアで3基のみが稼働しています。

☞参考:原子力規制委員会「原子力発電所の現在の運転状況」

③再生可能エネルギーへの転換

地球温暖化の影響により、地球にやさしく安全な太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用が世界で求められるようになりました。

しかし、日本ではまだまだ再生可能エネルギーへの転換は進んでいません。そのため、再生可能エネルギーがリスクのある原子力発電の代わりとなるには、供給量が足りていないのが現状です。

この他にも理由はありますが、大きな要因は上記のようなものになります。

では、実際に近年でひっ迫警報や注意報が発令された事例を少しご紹介します。

過去に電力需給ひっ迫警報・注意報が発令した例

2022年は電力需給のひっ迫が顕著になり、特に3月22日と6月27日には下記の発令がありました。

2022年3月22日「電力需給逼迫警報」

2022年3月22日には、日本の一部地域で電力需給逼迫警報が発令されました。

この日は、気温の低下に伴う暖房需要の増加や発電所のトラブルなどが重なり、電力供給がひっ迫する状況が発生しました。そのため、政府や電力会社は節電の協力を呼びかけ、電力消費のピーク時における使用量を抑制するための緊急措置が取られました。

幸い、大規模な停電や事故には至らなかったものの、電力供給のリスク管理の重要性が改めて認識される事態となりました。

2022年6月27日「電力需給逼迫注意報」

同年の6月27日にも、日本の一部地域で電力需給逼迫注意報が発令されました。

この時期は夏の暑さが本格化し、冷房需要が急増する時期にあたります。特にこの日は、全国的に高温が予測され、エアコンなどを使用する需要が大幅に増加しました。その結果、電力の需給バランスが極めて厳しい状況となり、政府からは節電の呼びかけが実施されました。

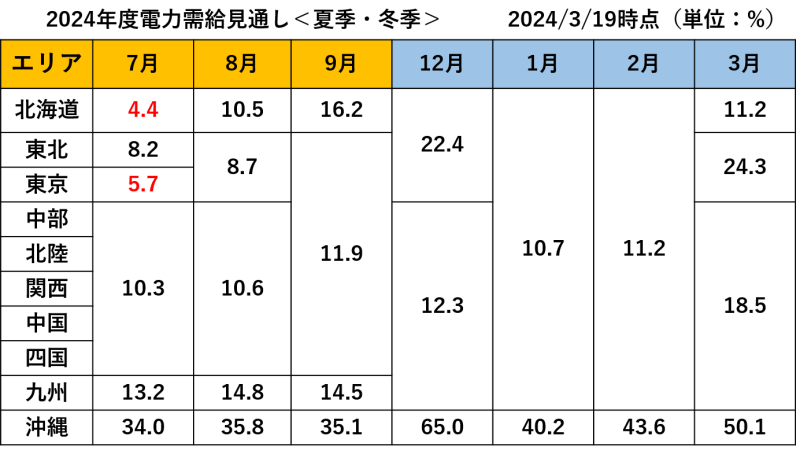

2024年夏季・冬季の警報は出る?電力ひっ迫予測

冒頭でも簡単に触れたように、資源エネルギー庁の資料によると、2024年度の夏季・冬季の予備率は下図の通り、10年に1度の厳しい気象を想定した場合の需要に対し、安定供給に最低限必要な予備率3%は確保できる見通しとなっています。

しかし、夏季は北海道エリアと東京エリアの数値に不安要素がある状況です。5%以下となった場合の「電力需給逼迫注意報(節電要請)」は発令される可能性が少なからずあると考えてよいでしょう。想定以上に供給量が上回る場合は、計画停電が実施される可能性もあります。

電力需給のひっ迫に家庭でできる対策とは?

さまざまな原因により起きる電力ひっ迫対し、家庭でできる対策方法を紹介します。

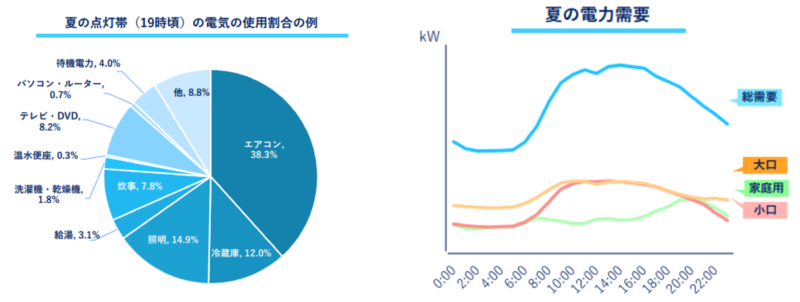

まずは、夏場のご家庭での電気の使用割合と電力需要を見てみましょう。

(出典:資源エネルギー庁(https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230609003/20230609003-3.pdf))

これらを見ると、どの家電製品の節電に取り組んだ方が良いのか、また、どの時間帯で電力需要が集中しているのかがわかりますね。

これを踏まえて、ご家庭ではどのような対策ができるでしょうか?家電製品ごとに見ていきます。

①エアコン

・定期的なフィルターの清掃

・日中はカーテンなどで日差しを緩和

・適切な温度設定

→例えば、設定温度を26℃から2℃上げるだけでも、5%程度の節電効果があります。扇風機を併用して空気の循環をおこなうことで、設定温度を上げなくて済みます。

②冷蔵庫

・扉を開ける時間を減らす

・食材を詰め込みすぎないようにする

・冷蔵庫の冷やしすぎを避ける

→設定を強から中に変更するなど。※食品が腐らないようにご注意下さい。

③照明

・利用していない場所の照明をこまめに消す

・一番利用する部屋(リビング等)の明るさを下げる

・蛍光灯や白熱灯の場合はLEDに変更する

記載していない中で毎日のように利用しない家電製品の中にも、電力消費が高い製品はあります。効率的な利用を心がけることで電力ひっ迫の対策に繋がるので、ぜひ意識してみてください。

<電力消費の高い家電製品例>

ドライヤー、電子レンジ、アイロン、電気ケトル、浴室乾燥機など

これらの対策は、前提として無理のない範囲での行動となりますので、ご自身の体調を考慮した上で実践に移しましょう!

また、視点を変えて太陽光と蓄電池を導入し、電力の自給自足をおこなうことも対策の一つです。

万が一、ブラックアウトや計画停電になったとしても、これらの設備があれば普段通りの生活ができる点も大きな付加価値となります!

――――💡――――💡――――💡――――

いかがでしたでしょうか?

一人一人の行動の積み重ねが、予備率を上げる一因となります。今回は夏場のお話をしましたが、冬場も同様のことが考えられます。

加えて、最近は電気代の高騰も続いていますので、電力ひっ迫の対策をすることが電気代の削減にもつながり、家庭にも地球にもやさしい生活を送ることができます!

無理な節電は禁物ですが、できることからサステナブルな生活を進めて行きましょう。

☞オフグリッドで電力の自給自足も?

☞電気代は着実に値上がりを続けている

![日本でも物価上昇 その原因は大きく2つ?なぜ値上げが起こるのか理由を解説[2024]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/23774824_m-800x533.jpg)