電気業界でよく聞く「電圧降下」とは?計算式と対策方法をご紹介

「電圧降下」は一般的にはあまり耳馴染みのない言葉ですが、建築業界や電気業界に携わる方だと特に耳にすることが多いかと思います。一般の方でも、学生時代に理科や物理の電気関係の授業で、一度は耳にしたこともあるかもしれません。

今回は、そんな「電圧降下」とは何かと、どのように対応すべきかついて、簡単に解説したいと思います。ご興味のある方はぜひご覧ください。

「電圧降下(ドロップ)」とは何か?

「電圧降下」とは、電圧を加えた際に回路の電気抵抗と熱によって、意図せず電圧が下がってしまうことを指します。業界では「ドロップ」とも呼ばれます。

もう少し詳しく説明すると、電気を流した電線やケーブルにおいて、末端になるに従ってこれらが持つわずかな電気的抵抗により発熱が生じます。

この発熱により、電線全体が熱を発生させる負荷と同様となることで、一部の電気エネルギーが熱へ変換されて失われ、電圧が低下する現象が起こることがあります。これを「電圧降下」といいます。

電圧降下が起こると、本来必要な電圧が不足してしまうため、電子機器の電源が落ちてしまったり、機器の寿命が低下してしまう可能性があります。

電圧降下の仕組み

電線が太ければ太いほど電気抵抗値が小さくなるため、電圧降下を小さく抑えられるので、大電流を流しても発熱量が小さくなり、大規模設備などへの電源供給が可能となります。

また、電流値が大きいほど、同じ電線であっても電圧降下は大きくなります。

よって、大電流を流す電線において細すぎる電線を使用すると、電線の電気抵抗が大きくなり沢山の熱が発生して高温になる為、電圧降下が大きくなります。

他にも電源が原因となる場合や高周波における特殊な抵抗など、さまざまな状況で電圧降下が生じることもあります。なお、一般家庭にはほとんど影響はありませんのでご安心ください。

電圧降下が起きる原因

電圧降下はさまざまな原因で発生し、電気機器の動作不良や効率低下を引き起こすことがあります。

電線の抵抗

電力が電線を通って輸送される際には、電線自体の抵抗によってエネルギー損失が生じます。

このエネルギー損失は、電力の流れに伴う熱として現れ、電圧降下の一因となります。長い距離にわたって電力を輸送する場合や、電線の断面積が小さい場合には、この効果が顕著に現れ、電圧降下が発生することがあります。

変圧器のインピーダンス

インピーダンスとは、交流回路における電気抵抗の値を指します。変圧器は電力システムにおいて重要な役割を果たしますが、内部のインピーダンスによって電圧降下が生じることがあります。

特に、電力の需要が高まり変圧器に大きな負荷がかかった時再は、そのインピーダンスが原因で電圧が下がる場合があります。

電圧フリッカ

電圧フリッカとは、電圧が短い周期で変動することを指し、主に送電線に接続された負荷の変動によって発生します。例えば、電気炉やパワーエレクトロニクスなどが挙げられます

瞬時停電

瞬時停電は、非常に短い時間(電力会社では1分未満の停電を指すことが多い)電力供給が途切れる現象です。

瞬時停電が発生すると、電圧が急激に低下し、電子機器のシステムダウンや誤作動などを引き起こす可能性があります。

電圧降下が起きるとどうなる?

電圧降下が起きると、電子機器にさまざまな悪影響を及ぼします。

その一例を下記の通りご紹介します。

電子機器のシステムダウン

電圧降下が発生すると、電子機器が正常に動作しなくなることがあります。

これらの機器は一定の電圧で安定して動作するよう設計されているため、電圧が急激に低下すると、機器内部のプロセッサーやメモリーなどが正しく機能しなくなり、システムダウンやデータ損失を引き起こす恐れがあります。

電子機器の誤動作

電子機器の設計時に想定していない電圧が入ると、設計外の動作を引き起こす可能性があります。

一般的には、誤作動が起きる前に電源を遮断するなどの対策がされていることが多いですが、特にパソコンなどの精密機器は誤作動が発生しやすいため注意が必要です。

照明がチラつく

家庭やオフィス、工場などの照明がチラつくことは、電圧降下が原因の一つとしてよく見られます。

照明器具は比較的電圧変動に敏感であり、特に蛍光灯やLED照明では、電圧が下がると光の強度が不安定になり、視覚的な不快感や作業効率の低下を引き起こすことがあります。

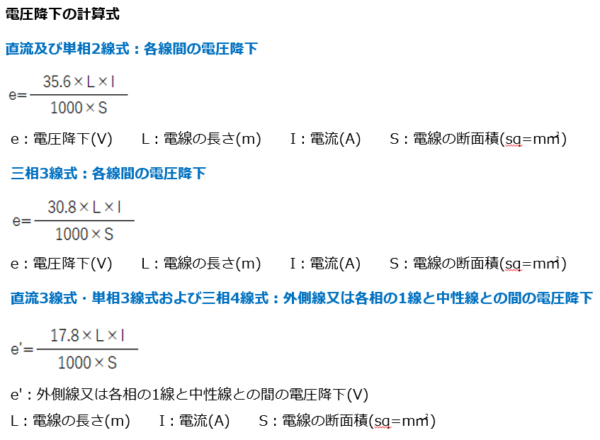

電圧降下は何ボルトまで?計算方法は?

電力会社から各家庭(住宅用コンセント)に供給されている電圧は、電気事業法第26条及び同法施行規則第44条の規定により、標準電圧100Vであれば101±6Vを超えない値、200Vは202V±20Vを超えない値と決められています。

では、電圧降下が起きる場合、この値はどうやって計算するのでしょうか。

次の計算式をご覧ください。

一般家庭でわざわざ計算することはあまりありませんが、家電メーカーや電気工事などでは、この計算式を用いて使用する電線の太さや長さを決定しています。

電圧降下の対策方法

一般家庭では、あまり電圧降下の影響を受けることはないかと思いますが、例えば工場や発電所などでは電圧降下の影響を大きく受けるので、対策が必要となります。

上記の電圧降下が起きる原因を踏まえた上で、対策として効果的なのは下記3つです。

・電線サイズの適正化(太さや長さの調整)

・電流を小さくする

・電源の電圧を高くする

いずれの対策方法にも共通して言えるのは、「熱を発生させない」ようにすることが重要ということです。その他、電線が劣化していないかを確認することも対策となります。

――――⚡――――⚡――――⚡――――

いかがでしたでしょうか?

工場などの大きな施設では、電圧降下がなるべく起きないような電線の長さで配線経路を考えて施工がされているか、今一度確認してみるといいかもしれません。

当社では、電圧降下を考慮したシステム設計で、太陽光や蓄電池設備をご提案することが可能です。現在、自家消費型の太陽光発電設備を施設などに設置検討されている場合は、ぜひ一度当社までお問い合わせください。

☞少しマニアックな電気の解説シリーズ

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)