【脱炭素かんたん用語集】要点まとめ!脱炭素とカーボンニュートラル、低炭素の違いなど

最近ニュースやCMを見ていると「脱炭素」や「カーボンニュートラル」というフレーズを見たり聞いたりする機会も多くなってきています。「でも実は今一つ理解できていない…」なんてことはありませんか?

こちらでは「脱酸素」に関する関連用語の要点をまとめてわかりやすく解説します。

<目次>

【脱炭素と低炭素はどう違う?】基本用語を知ろう

-低炭素(低炭素社会)

-パリ協定

-脱炭素(脱炭素化、脱炭素社会)

-カーボンニュートラル

【カーボンニュートラルとゼロカーボンは違う?】カーボン〇〇を知ろう

-ゼロカーボン

-カーボンネガティブ/気候ポジティブ

-カーボン・オフセット

-カーボンフリー

―脱炭素ドミノ

【カーボンニュートラルと経済】グリーン〇〇を知ろう

-グリーンファイナンス

-グリーン成長戦略

【脱炭素に向けた日本の取り組み】キーワードを押さえよう

-RE100

-カーボンプライシング

―改正温対法

―地域脱炭素ロードマップ

【脱炭素と低炭素はどう違う?】基本用語を知ろう

同じ炭素でも“脱”と“低”で大きく違いがあるって知っていましたか?

実はそれぞれ歴史的な背景もあるのです。

低炭素(低炭素社会)

こちらは「パリ協定」以前の世界の主流政策目標でした。

1992年にブラジルのリオ・サミット(地球サミット)において、国連気候変動枠組条約が採択されましたが、その当時からいずれは脱炭素化しなければ温暖化は止まらないといわれていました。

しかし各国の国際・国内政策面では、経済成長を重点的に考えていたこともあり、とてもそのような提案を受け入れられる状況にはありませんでした。

また、その条約には具体的なルールは定められていませんでした。

しかし、1997年に「京都議定書」で、気候変動枠組条約において各国が目指すべき具体的なルールが決まりました。

ですが、その取り決めではどれだけの「量」を減らすかではなく、現状から何%減らすかを目標とした、低炭素社会へ向けた取組みでした。

また、日本では2008年の洞爺湖サミット前に、当時の福田首相が「日本は2050年までに60~80%の削減で低炭素社会を目指す」と表明しました。

パリ協定

気候変動を抑制するために、世界各国で協力して取り組むことを定めた国際的な協定です。

2015年にパリで開かれた国連気候変動枠組条約締約国会議(通称COP21)で合意され、2016年11月4日に発効しました。

合計すると世界の温室効果ガス排出量の約86%を占める159ヵ国もの国々が締結に参加し、もっとも大きな協定となりました。

このパリ協定と京都議定書との大きな違いは、目標に至るまでに排出できる温室効果ガスの「量」が決められ、その「世界炭素予算」の中で排出ゼロを目指すということが共通目標とされたのが、最も大きく異なる点です。

また、京都議定書では排出量削減義務が先進国だけに限られていたのに対して、パリ協定では途上国を含む全ての主要排出国が対象となりました。

このパリ協定で掲げられた目標は以下の2つです。

①世界的な平均気温上昇を産業革命以前 に比べて2℃未満に保ち、可能であれば1.5Cに抑える努力を追求する。

②今世紀後半には、温室効果ガスの人為的な排出と吸収源による除去の均衡を達成し、温室効果ガスの発生を実質的にゼロにする。

脱炭素(脱炭素化、脱炭素社会)

パリ協定で掲げられた、2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指すために求められた政策が「脱炭素」でした。

このため、全ての産業や生活から二酸化炭素(CO2)を取り除く脱炭素化を図り、それらが実現する脱炭素社会を目指す必要があり、各国そのための目標や政策を掲げることとなりました。

2021年11月2日~3日に開催されたCOP26の首脳級会合(リーダーズ・サミット)において、岸田総理が宣言した脱炭素に関する日本の最新目標は以下の通りです。

①2030年までに2013年の温室効果ガスの排出量比で46%削減する

②2050年までにカーボンニュートラルを実現し、脱炭素社会を創り上げる

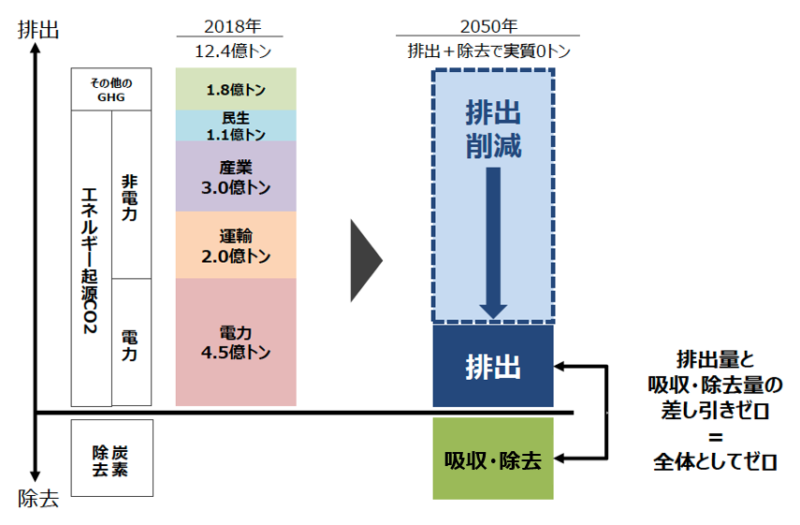

カーボンニュートラル

CO2だけではなく、メタン、N2O(一酸化二窒素)、フロンガスを含む「温室効果ガス」の排出量から、森林などの自然などに吸収される量、また除去される量を差し引いて、全体として差し引きゼロ(実質ゼロ)にするという考え方・取組みが「カーボンニュートラル」です。

(出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP)

これは経済活動上、人間生活上において、現実的には完全に排出ゼロとすることは難しいという判断から、排出から吸収、除去を差し引くことで「ニュートラル(中立)」な状態にするということを意味しています。

脱炭素とカーボンニュートラルの違いは、脱炭素は場合によって「完全に炭素を除く」という意味合いを含みますが、カーボンニュートラルの方は「中立にする/差し引きゼロにする」というイメージになります。

同義語として、「ネットゼロ」などとも言います。

【カーボンニュートラルとゼロカーボンは違う?】カーボン〇〇を知ろう

カーボンニュートラル以外にもカーボン〇〇という用語があります。

こちらではこの用語を解説します。

ゼロカーボン

「ゼロカーボン」は、その名の通り炭素の排出をゼロにすること。しかし、「カーボンニュートラル」と同じ意味合いで使用されていることも多いです。

または、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた施策として、環境省で進められている「ゼロカーボンシティ」という取組みの名称に含まれています。

「ゼロカーボンシティ」とは、脱炭素社会に向けて、2050年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体を指します。

2021年10月29日時点で、479の自治体が“2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ”を表明しており、その取組み内容を公表しています。

カーボンネガティブ/気候ポジティブ

二酸化炭素の吸収量が排出量より多い状態を「カーボンネガティブ」といいます。

CO2排出量から、森林などの吸収量、また除去量を差し引いてゼロとするカーボンニュートラルの状態よりも、さらに吸収量や除去量を上げ、全体として見た時に、吸収量が排出量を上回り、マイナスとなる状態のことを指します。

現在、カーボンネガティブを国単位で達成しているのは、ブータンとスリナムの2カ国だけです。

また、マイクロソフトは2030年までに企業単位で実現する計画を発表しています。

「気候ポジティブ」というのは、カーボンネガティブと同義語ですが、視点が異なります。

カーボンネガティブは、排出量が吸収量よりも少なくなることから、ネガティブ(マイナス)という表現を使うのに対して、気候変動緩和という別の視点から見ると好ましい状態であることから、気候に対してポジティブ(好ましい状態)であるという意味で使います。

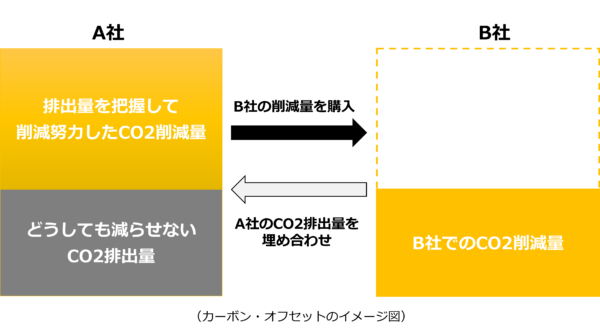

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において、どうしても排出を避けることができない温室効果ガスもあります。この対策として考えられたのが「カーボン・オフセット」です。

これは、他社が削減した温室効果ガスの量を「カーボンクレジット」として購入し、自社で排出量した温室効果ガス分を埋め合わせするという考え方です。

メリットは、温室効果ガスの排出が増加傾向にある業務として、縮小しなければならかかった部門を縮小することなく促進することができるようになることです。

一方でデメリットは、オフセットするための削減活動は、他社から購入するマイナス枠であるため、実質的な温室効果ガスの削減に結びついていないことがあげられます。

また、オフセットをすることによって、自らが排出削減を行わないということを正当化するために利用される可能性もあると指摘されています。

カーボンフリー

温室効果ガスを排出しない、風力や太陽光発電といった自然エネルギーを使うことをカーボンフリーといいます。

Googleは2020年9月14日(現地時間)、2030年までに自社のデータセンターやオフィスなどで使うエネルギーを100%カーボンフリーにするという方針を発表しました。

脱炭素ドミノ

脱炭素ドミノとは、ある地域が脱炭素に向けた取り組みを実施することで、その成功事例やノウハウが他の地域にも伝播し、全国各地で同様の脱炭素化の取り組みが広がることを指します。

この動きは、地球温暖化対策としての温室効果ガス排出量の削減だけでなく、地域経済の活性化や新たな産業の創出など、地域社会に多面的な利益をもたらします。

地域が主体となって行う脱炭素化の取り組みには、再生可能エネルギーの導入推進、エネルギーの効率化、地産地消による食料システムの改善、森林資源の持続可能な管理などがあります。これらの活動は、地域の特性を生かした形で展開されるため、それぞれの地域で独自の脱炭素化のモデルが生まれることになります。

一つの地域での成功事例が他の地域にも伝わることで、脱炭素化の取り組みはドミノ倒しのように全国に広がっていく過程は、地域間での情報共有や連携を強化し、全国的な脱炭素社会への移行を加速させる重要な役割を果たします。

このように、脱炭素ドミノは日本が直面する環境問題への対応だけでなく、地域の持続可能な発展にも寄与する、重要な取り組みです。

【カーボンニュートラルと経済】グリーン〇〇を知ろう

脱炭素を進めていくためには経済との連携も外せません。

グリーン〇〇という名前のついた経済と係わりのある用語を解説します。

グリーンファイナンス

各種の環境問題を解決する事業、グリーンプロジェクトに投資するファイナンスを「グリーンファイナンス」といいます。

具体的な投資対象としては、環境に良い効果を与える、空気や水・土の汚染除去や温室効果ガス排出量削減。または、エネルギー効率改善や再生可能エネルギー事業などへの投資があげられます。

この債券は「グリーンボンド」といわれ、世界の年間発行額は 2007 年に約 15 億ドル、2015 年に 461 億ドル、2016 年に約 937 億ドルへと急増しています。

またこのグリーンボンドは、パリ協定の目標達成に向けて、2035年には 6,200 億~7,200 億米ドルまで発行額が拡大すると試算されています。

グリーン成長戦略

太陽光・風力・バイオマスなどから作られるエネルギーを「グリーンエネルギー」といいます。これらの資源は枯渇せず再利用が可能なことから、再生可能エネルギーとも呼ばれています。このグリーンエネルギーを導入して、経済成長につなげていくという考え方が「グリーン成長」です。

日本が掲げる“2050年カーボンニュートラル”への挑戦を、経済と環境の好循環につなげるための産業政策として経済産業省が策定したのが、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」といいます。

「グリーン成長戦略」では、今後、産業として成長が期待される14の重要分野を設定しています。

<エネルギー関連産業>

①洋上風力、②燃料アンモニア、③水素、④原子力

<輸送・製造関連産業>

⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル

<家庭・オフィス関連産業>

⑫住宅・建築物/次世代型太陽光、⑬資源循環、⑭ライフスタイル

これらの分野には、次のような5つの主要政策ツールが打ち出されています。

1)予算:「グリーンイノベーション基金」創設

2)税制:脱炭素化の効果が高い製品への投資を優遇

3)金融:ファンド創設など投資をうながす環境整備

4)規制改革・標準化:新技術が普及するよう規制緩和・強化を実施

5)国際連携:日本の先端技術で世界をリード

二酸化炭素の排出ゼロに向けては、発電に関連したエネルギー産業の発展が大前提になると考えられます。そのため成長戦略では、2050年の段階での再生可能エネルギーの割合が発電量全体の50〜60%程度になると見込まれています

しかし、目標年次の2030年まであと8年、政策議論をして実行に至るまでには1~2年はかかると考えられます。

そうなると、事業化拡大に投入できる時間は実質6年程度しかないということから、結果的に導入が容易な太陽光発電に人気が集中するのではないかともいわれています。

【脱炭素に向けた日本の取り組み】キーワードを押さえよう

日本は、2050年に向けた脱炭素社会の実現に向け、様々な取り組みを進めています。

RE100

RE100(Renewable Energy 100%)は、企業が使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブです。

日本でも多くの企業がこの取り組みに参加し、自社のエネルギー源を再生可能エネルギーに転換することで、温室効果ガスの排出削減に貢献しています。

RE100の導入により、企業の環境意識が高まるとともに、再生可能エネルギー市場の拡大が促進されています。

カーボンプライシング

カーボンプライシングは、CO2などの温室効果ガスの排出に価格を設定し、排出削減を促進する政策です。

日本では、カーボンプライシングの一環として炭素税が導入されており、今後は排出権取引制度の拡充や、より効果的なカーボンプライシングの仕組みの検討が進められています。

カーボンプライシングの導入により、経済活動全体でのCO2排出削減が促進され、脱炭素社会への移行が加速されることが期待されます。

改正温対法の施行

2021年に改正された改正温室効果ガス対策推進法は、日本全体での温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにすることを目指す法律です。

この法律により、国や地方公共団体、事業者に対して、具体的な排出削減目標の設定とその達成に向けた取り組みが義務付けられました。

また、温室効果ガス排出量の把握・報告や、排出削減のための技術開発・普及が促進されています。

地域脱炭素ロードマップの策定

日本では、脱炭素社会の実現に向けて、全国に100カ所の「脱炭素先行地域」を設定し、地域が主体となって脱炭素化の取り組みを加速する方針を打ち出しています。

この取り組みは、地域ごとの特性や強みを生かした脱炭素の重点対策を策定・実施することを目的としており、地域脱炭素ロードマップの策定により具体化されます。

これらのロードマップには、再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギー対策、環境に配慮した公共交通の利用促進、循環型社会の構築など、多岐にわたる施策が含まれます。

脱炭素先行地域では、地域住民や企業、行政が連携し、共同で脱炭素化に向けたプロジェクトを進めます。

このような地域主体の取り組みは、住民の意識変革や新たなビジネスモデルの創出を促すとともに、地域経済の活性化にも寄与することが期待されています。

また、これらの取り組みは全国に広がることで、日本全体の脱炭素化を促進し、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた大きな一歩となることでしょう。

この地域脱炭素ロードマップの策定と実行は、日本が直面する気候変動の課題に対して、具体的かつ効果的なアクションを起こすための重要な取り組みです。

----🍃---🍃---🍃----

いかがでしたか?

脱炭素やカーボンニュートラルだけでなく、これらに関連するワードについてもしっかり把握しておくことで、ニュースなどはより理解しやすくなるかと思います。

また、これらの他にも「ESG投資」や「SDGs」などとも深い関係性があるのですが、詳しくは下記関連記事にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

当社では、再生可能エネルギーである太陽光発電システムや蓄電池などの販売施工をおこなっています。脱炭素化を目指し検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

☞脱炭素が求められる理由の「気候変動」今世界はどうなってる?

☞脱炭素やSDGsに取り組むことは企業にも大きなメリットが!

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)

![[COP26の結果まとめ]わかりやすく解説!COPとは何か?今回の成果など](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/03/COP26解説-800x565.jpg)

![日本でも物価上昇 その原因は大きく2つ?なぜ値上げが起こるのか理由を解説[2024]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/23774824_m-800x533.jpg)