【蓄電池の種類】「全負荷型」か「特定負荷型」かで停電時の安心度が違う?

皆さん、こんにちは!

以前書かせていただいた記事では、蓄電池の選び方ポイントを「容量」から見ていきました。

今回の記事では、「負荷型」という点から蓄電池の選び方ポイントを見ていきたいと思います。

対応負荷の見極めは、停電した時にバックアップできる家の中の電化製品の範囲に関わります。いざという時に、ご家庭でどこまで安心を備えておきたいかを考える必要があります。

ご家庭に合った蓄電池を選びたい方は、ぜひご覧ください。

☞前回の「容量」から見る選定ポイント記事はコチラ

「負荷」とは?分電盤と電化製品との関係性

まずは「負荷」という言葉から把握していきましょう。

一般的に電気関連で「負荷」と呼ばれるものは、電気を消費する機器のことを指します。

ご自宅にあるものでいうと、電灯や冷蔵庫、テレビなどです。「電化製品=負荷設備」と考えていただくと、わかりやすいかと思います。

そのため、当然電化製品の種類により負荷は変わってきます。

ご自宅内にある各負荷設備は、分電盤(小ブレーカーがたくさん並んでいる盤)から電線が配線されており、そこを通って電気が各負荷設備に流れています。

例えば、ご自宅で電気を使用すぎてしまい電気が落ちてしまったときに、分電盤にあるブレーカーの大元(大ブレーカー)を上げ直すのはこのためです。

このように、それぞれの負荷設備は分電盤と電線でつながっています。

そのため、蓄電池を選ぶ際には、“災害時はどの負荷が必要”で“どの負荷が必要ではないか”を考えてみると、スムーズに蓄電池の負荷型を決めることができると思います。

小さな子どもや高齢者の方、体の弱い方などがいるご家庭では、すべての負荷設備が必要かもしれませんね。真夏や真冬に停電が起こり、電気が全て止まったら…という状況を想像して、しっかり考えてみてください。

そんな蓄電池の中には「特定の負荷のみ賄える蓄電池」と「すべての負荷を賄える蓄電池」があります。次に、その差について見てみましょう!

「特定負荷型」と「全負荷型」の違いと特徴

先ほど述べたように、蓄電池には「特定の負荷のみ賄える蓄電池」と「すべての負荷を賄える蓄電池」の2タイプがあります。これは、蓄電容量の大きさと同じくらい重要な選ぶ際のポイントとなります。

それぞれの特徴とメリットデメリットを解説しますので、ぜひご覧ください。

「特定負荷型」の家庭用蓄電池:特徴とメリット

まずは、一部の負荷設備のみを賄うことができるタイプの蓄電池についてです。

このタイプの蓄電池を「特定負荷型」と呼びます。

名前の通り、特定の負荷設備のみをバックアップする蓄電池です。

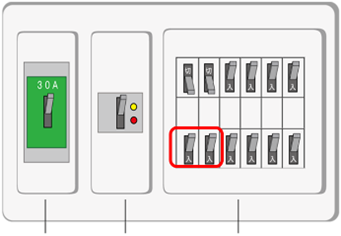

特定負荷型の蓄電池は、商品にもよりますが、基本的には分電盤内の小ブレーカーを2つ選ぶことで、その小ブレーカーとつながっている部屋の負荷設備のみを停電時に利用できるようにします。

<特定負荷型のイメージ>

そのため、このタイプの蓄電池では、例えば冷蔵庫やエアコンなどの“災害時にも電気を供給しておきたい負荷設備”が入っている小ブレーカーをお選びいただくことがほとんどです。

限られた子ブレーカーにのみ電気を送ることになるので、どの子ブレーカーの先に何の負荷設備がつながっているのかは、設置前に業者の方ともしっかり確認しておきましょう。

特定負荷型は少人数でお住まいのご家庭や小規模な事業所におすすめです。日常的に電力消費が少なく大型の電気機器を使用しない場合、または主に100Vの電気製品を使用する場合に適しています。

また、特定負荷型の蓄電池は比較的容量が小さいものが多いため、蓄電池の中では安価な商品が多いです。そのため、費用をあまりかけず家庭用蓄電池を導入したい方にもおすすめです。

「特定負荷型」の家庭用蓄電池:デメリット

特定負荷型のデメリットとしては、上述したように容量が小さいものが多いため、200Vに対応していないことが挙げられます。そのため、大型の電気機器や高出力を必要とする機器が使用できない場合があります。

例えば、大型エアコンや一部の電気オーブン、IHクッキングヒーターなどは200Vでの運用を前提としているため、特定負荷型の蓄電池ではこれらの機器を最大限に活用することができません。

また、建物全体へのバックアップはできません。こちらも上述した通り、特定負荷型は指定した子ブレーカーにつながる負荷設備のみをバックアップするタイプなので、いざという時に稼働できる機器は限られてきます。導入の際は、設置業者との綿密な打ち合わせをおこないましょう。

「全負荷型」の家庭用蓄電池:特徴とメリット

一方、「全負荷型」の蓄電池は、特定負荷とは真逆のタイプとなります。

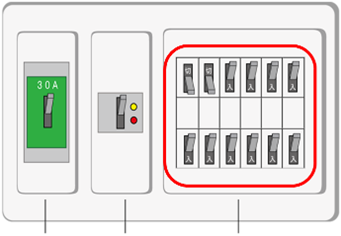

一般的な住宅であれば、多くの場合ご自宅すべての負荷設備を賄うことができます。

ご自宅のアンペア数が検討している蓄電池の対応上限以内であれば、分電盤に入っている負荷設備すべてをバックアップできるため、自然災害などによる停電時にも普段と変わらない日常生活を過ごすことが可能となります。

<全負荷型イメージ>

ただし、バックアップできるA(アンペア)数の上限は蓄電池のメーカーや機種によって異なるので、ご自宅が電力会社と何アンペアの契約をしているかは、念のため確認をする必要しておきましょう。

60A以内であれば、多くの機種は問題なく対応できるかと思います。

全負荷型は、小さな子どもやご年配の方、あるいはペットと暮らしているご家庭など、真夏・真冬に停電した際にもエアコン等の空調設備が必須となるような場合におすすめです。また、オール電化や太陽光発電を導入している場合は全負荷型が適していると言えます。

特に、ご自宅に太陽光発電設備を導入しているご家庭であれば、停電時の備えだけでなく日々の電気代削減にも活躍するでしょう。日中の発電分を蓄電池にためて夜間に使用することで、電力会社からの購入電力量を減らすことにつながります。

「全負荷型」の家庭用蓄電池:デメリット

全負荷型の蓄電池は、特定負荷型と比較して初期費用や運用コストが高くなる傾向にあります。

また、全負荷型は家中のバックアップをおこなうため、自然と電力消費量は大きくなります。場合によっては、電力の消費先が限られる特定負荷型の方が対象負荷設備を使用できる時間は長くなるかもしれません。“家中のバックアップを何時間維持したいのか”、停電時の状況を想定して検討することをおすすめします。

そして、設置スペースについても少し検討が必要です。全負荷型の蓄電池は特定負荷型の蓄電池よりサイズが大きくなりますので、ある程度の設置範囲が求められます。

<まとめ>

【特定負荷型の蓄電池】

メリット

・全負荷型と比較して安価

・サイズが小さく設置場所の融通が利く

デメリット

・災害時に利用できる負荷設備が限られる

・200V機器には対応できない場合が多い【全負荷型の蓄電池】

メリット

・災害時に基本すべての負荷設備を利用できる

・日々の電気代削減対策にもなる

デメリット

・価格は比較的高い

・設置スペースの確保が必要

改めてチェック!蓄電池を選ぶ際のポイント

ここまでいかがでしょうか?蓄電池の2つの負荷型については理解が深まったでしょうか。

蓄電池の選び方は、それぞれのご家庭での使用目的や必要条件に応じて異なります。そこで、改めて蓄電池選びの大事なポイントを確認しておきましょう。

ご家庭に合った蓄電容量はどのくらいか

蓄電池を選ぶ際に最も重要なのは、ご家庭の電力消費量に適した容量を持つ製品を選ぶことです。

日常の電力使用量やピーク時の消費電力を基に、必要な蓄電容量を把握しましょう。容量が小さすぎると、必要な時に十分な電力を確保できない恐れがあります。一方で、過剰な容量を持つ蓄電池はコストが高くなるため、経済性も考慮して適切な容量を選ぶことが重要です。

ご家庭の電力消費量については、毎月の電気料金明細を確認しましょう。電力会社によってはWEB上でもっと細かい単位で電力消費量を確認できる場合もありますので、ぜひご覧になってみてください。

使いたい家電に必要な出力があるか

蓄電池に貯めた電気をどのくらいの出力で放出できるかを数値化したものを「定格出力」といいます。停電時に使用したい家電製品や機器に対応した出力があるかも重要な選定基準なので、対象機器の定格出力は事前に確認しておきましょう。

前負荷型の蓄電池であればおおよその機器は稼働できますが、特定負荷型の蓄電池を選ぶ際は、対応できる定格出力を必ずチェックしてください。

ご自宅に設置できるスペースがあるか

蓄電池の物理的な大きさも、選択の際に考慮すべき重要なポイントです。設置予定の場所に蓄電池が収まるスペースがあるかどうか、またメンテナンスが可能な空間が余裕を持って確保されているかを確認しましょう。

また、機器本体の設置スペースだけでなく、その周辺の環境についても問題がないかを工事業者などと検討することをおすすめします。

太陽光発電設備と併用できるか

蓄電池は太陽光発電設備と併用することで、発電した電力を効率的に活用できます。そのため、太陽光発電システムと蓄電池が互換性を持ち、システム間の連携がスムーズに行えるかどうかを確認することも大切です。

蓄電池とあわせて導入する場合であれば、さまざまな選択肢があります。しかし、すでに太陽光発電設備を導入されており、後から蓄電池を導入される場合には少し注意が必要です。詳しくは、下記記事を参考にご覧ください!

補助金を利用できるか

国や自治体で、蓄電池の導入を促進するための補助金制度が設けられています。購入予定の蓄電池が補助金の対象となるかどうか、また補助金を申請するための条件を満たしているかを確認しましょう。

補助金の利用が可能であれば、初期費用を大幅に軽減できる可能性があります。場合によっては、国の補助事業とお住まいの自治体の補助事業どちらも利用できるケースなどもあるため、ご自身で調べるか専門業者に相談してみましょう。

保証が付いているか

蓄電池は高価な投資であり、長期にわたってその性能を維持する必要があります。そのため、製品の保証が付いているかどうかはとても重要です。

保証内容には、保証期間、保証対象となる部品や性能、保証の条件などが含まれます。長期間にわたる保証が提供されている蓄電池は、将来的な修理や交換のリスクを軽減し、長期的な運用コストの見積もりをより正確におこなうことができます。

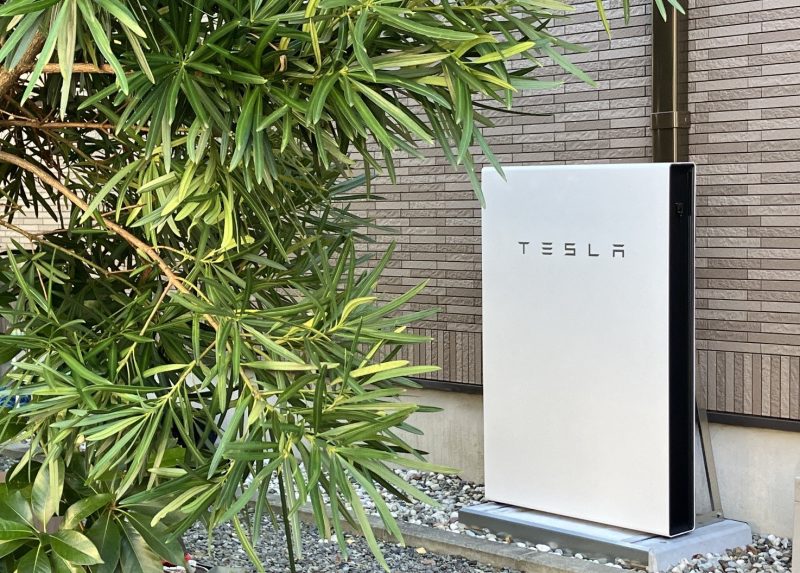

全負荷型の家庭用蓄電池例:テスラパワーウォール

これまでは、比較的価格が安いという理由で、特定負荷型の蓄電池を選ぶ方が多くいました。

ですが、全負荷型の蓄電池でも特定負荷型とそこまで価格が変わらないものがあれば、やはりすべてをバックアップできる全負荷型がいいと考えられると思います。

そんな中、価格も安く機能もいい全負荷型蓄電池として販売されているのが、ほかの記事でも紹介させていただいている、Tesla(テスラ)社の家庭用蓄電池「パワーウォール(Powerwall)」です!

それでは、全負荷型という点からテスラパワーウォールの特徴を簡単に見ていきましょう。

全負荷型の蓄電池の中でも容量が大きく、バックアップできる負荷設備が多いのが、Tesla社の家庭用蓄電池「パワーウォール(Powerwall)」になります。

テスラパワーウォールでは、バックアップできる負荷設備は“75A(15kVA)”までとなります。

分電盤の大元(大ブレーカー)の数字を見て、75A(15kVA)よりも数字が少なければ、分電盤内のすべての負荷設備をパワーウォールでバックアップすることができます。

一般的な住宅であれば、75Aを超えることはそうそうありません。大体が30~60A内でご契約されていると思われますので、ぜひ一度ご確認されてみてくださいね。

バックアップできる負荷の多さや蓄電池の容量、蓄電池の出力と、どれも家庭用蓄電池の中では高い数値を誇るのパワーウォール。最後に、気になる金額面についてもご紹介します。

テスラパワーウォールの価格と工事費用感

導入を検討されている方の参考となるよう、製品本体の価格や、設置工事などの費用も含めた導入までのコスト感をご紹介します。

太陽光発電設備と蓄電池の両方を導入する場合の費用例もご紹介するので、これから太陽光発電設備と蓄電池を合わせて導入しようと考えている方もぜひご参考ください。

テスラパワーウォール:製品本体価格

テスラの家庭用蓄電池テスラパワーウォール(Powerwall)は、機器の構成としては蓄電池本体(Powerwall)と制御操作盤(GATEWAY)の2つの機器から成り立っています。

製品本体価格は、この2つを合わせて1,100,000円(税抜)です。

この金額であれば、特定負荷型の蓄電池とも金額差はそこまで大きくなく、容量と負荷の範囲を鑑みたコストパフォーマンスで考えると、非常に魅力的な商品だとわかるかと思います。

テスラパワーウォール:設置工事費などを加味した費用感

先ほどの製品本体価格に加え、実際には次のような費用もかかってきます。

・工事費

・架台費用

・基礎費用 など

→これらも含めると、約180万円~200万円ほど

もちろん、この費用感はあくまでも目安であり、お客さまのご自宅のさまざまな条件によって金額は前後します。

太陽光発電設備+テスラパワーウォールの費用感

また、最近ではテスラパワーウォールと太陽光発電設備を一緒に導入される方も多いです。

こちらもおおよそですが、目安として、仮に次の条件の場合の費用感をご紹介します。

・太陽光発電設備(4kW)+テスラパワーウォールを導入する場合

→合わせて、約300~400万円前後ほど

全負荷型の蓄電池でこの金額帯となれば、特定負荷型と比べても初期費用はそこまで大きく変わりません。ですが、特定負荷型の蓄電池と違い、災害時に家じゅうの家電製品を利用することができるようになります。

―――💡―――💡―――💡―――

いかがでしたでしょうか?

たくさん蓄電池が出てきている中、蓄電池の用途を考え、今回のようにいざという時にどの程度の負荷設備を使いたいのかを考えることも、選定の一つのポイントとなりますのでぜひご検討ください!

「自分の家に合う蓄電池はどんなものか?」「ウチの場合、太陽光発電設備+蓄電池を導入するといくらぐらいになるのか?」など、何かお悩みがあればお気軽にお問い合わせください。

☞太陽光発電+蓄電池(パワーウォール)を実際に導入!体験談はコチラ

☞家庭用蓄電池の比較ポイントをまとめて知りたい方はコチラ

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)

とパワーウォール-scaled-e1702436493342.jpg)

![【蓄電池の種類】単機能型かハイブリッド型か[用途別に比較]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/08/家庭用蓄電池_充電方式-e1676513552819-800x500.jpg)