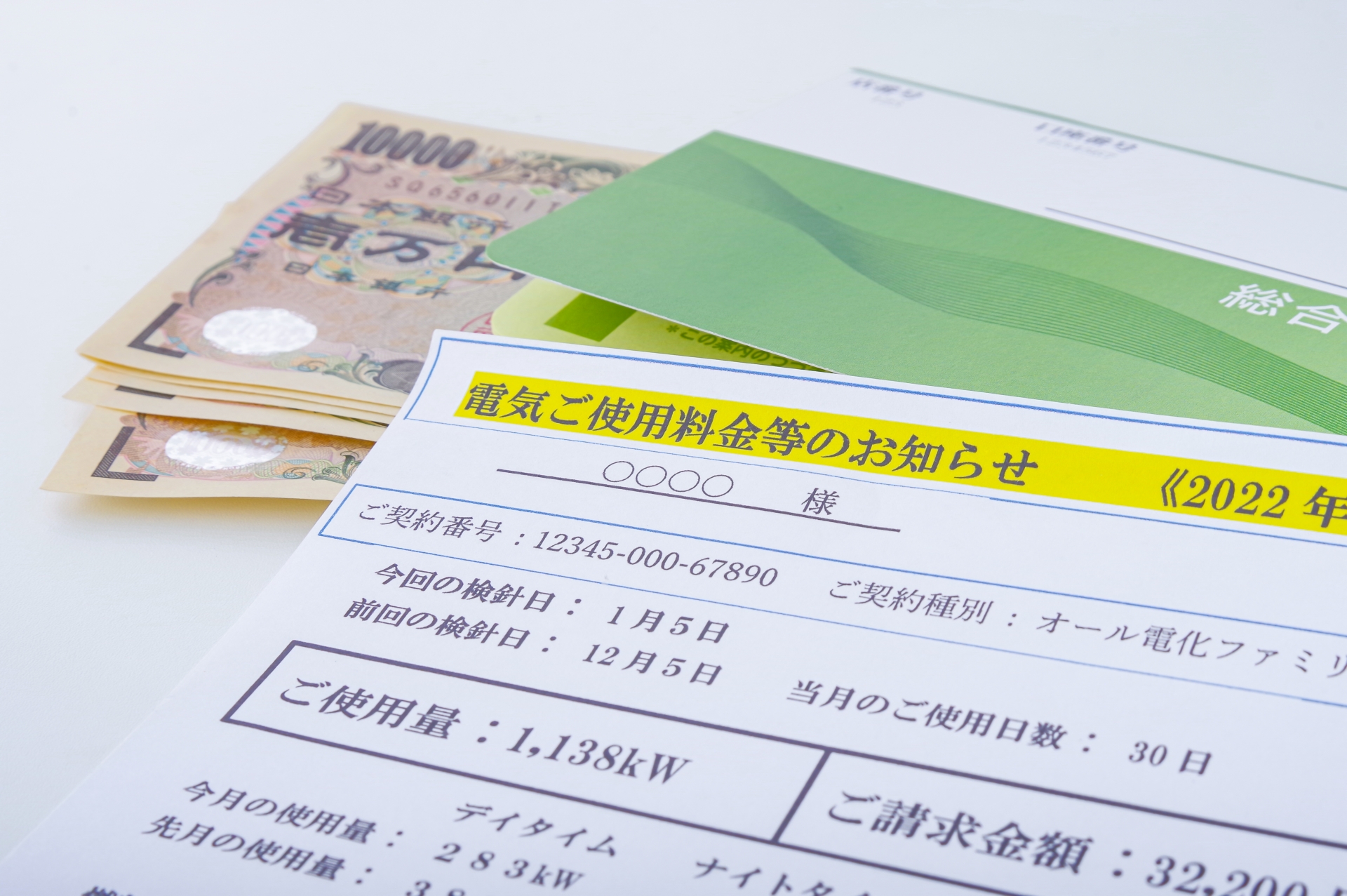

電気料金明細書の見方・読み方をサクッと解説!

毎月届く電気料金の明細書

突然ですが皆さま、電気料金明細書をじっくり見たことはありますでしょうか?

「生活するために必要なお金だから払っているんだろうから、別に見なくても問題なさそう」とあまりちゃんと見たことがない方も多いのではないでしょうか。

そんな電気料金明細ですが、詳しく見てみると、実は皆さまにとって重要なことが記されています。ただ、理解しようにもやっぱり電気料金の仕組みって難しい。

そこで、今回は噛み砕いてわかりやすくお伝えできればと思います。もし手元に電気料金の明細書(検針票)がありましたら、ぜひ横に置いて今回の記事を読んでいただけると幸いです。

現在は、電気料金の明細をWEBで閲覧できるようにしている方もいらっしゃるかと思います。そういった方は、アプリやWEB上にログインした状態で交互にご覧ください。

電気料金の内容:内訳を確認

それでは早速見ていきましょう。

今回は東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、東京電力EP)などでも展開されている、一般的な「従量電灯B」という電気料金プランで見ていきます。

(電気料金の明細書(紙)の参考イメージ)

上図①~⑤の項目はお客さまの電力契約の情報になります。今回はそこではなく、以下の項目箇所をご覧ください。

【請求予定金額】

「請求金額」が載っている項目です。これが実際に皆さまのお財布から出ていく金額になります。

では、この金額はどう算出されているのでしょうか?その計算式は下記の通りとなります。

電気代=基本料金+従量料金+燃料費調整+再エネ発電賦課金(+その他割引など)

「従量料金」以降の項目名については「よくわからない」という方も多いかと思います。

私も初めは「従量料金って何?」と思っていました。それでは、もう少し深掘りしてみましょう。

【基本料金】

電気を契約している場合、基本的に全員に等しく発生する料金になります。

この金額の決定には、ブレーカーの容量(契約アンペア)が関係しています。

東京電力EPの従量電灯Bの場合、契約アンペアによって基本料金単価が決まります。単価は契約アンペアが大きくなれば比例して高くなっていきます。

【電力量料金/従量料金】

電力量料金は、「従量料金」とも呼ばれたりします。

正直聞き慣れない言葉ですよね。でも漢字を分解してみてください。「量」に「従う」。

つまり、使った分だけかかる料金のことです。電気はkWhという単位を用いて量を計測するのですが、電力量料金では1kWh毎に料金がかかっていきます。

この料金には厄介な点があります。それは、電気を使っていくと1kWh辺りの単価が上がっていくという点です。多くの場合、この従量料金には段階が3つほど設定されており、使用量が多いほど単価が上がっていきます。

例えば、下記のようになっています。

| 東電EP「従量電灯B」電気料金 | |||

| 単位 | 料金(税込) (2024年3月31日まで) |

料金(税込) (2024年4月1日以降) |

|

| 電力量料金 (1kWh) |

~120kWh | 30円00銭 | 29円80銭 |

| 120~300kWh | 36円60銭 | 36円40銭 | |

| 300kWh~ | 40円69銭 | 40円49銭 | |

具体的に数字を当てはめてみましょう。2024年4月1日以降に「従量電灯B」の電気料金プランを契約し、月の電気使用量が「350kWh」の場合は下記のようになります。

120kWh×29.80円 + 180kWh×36.40円 +(350-300kWh)×40.49円 = 12,152.50円

このように、350kWhは120kWh、180kWh、50kWhに分解され、それぞれの段階の単価が掛け合わされて計算されます。一度理解してしまえば簡単ですね。

【燃料費調整額】

この金額と次に紹介する「再エネ賦課金」は、厳密には電気代ではありません。

燃料費調整額(以下、燃調費)は、発電に必要な燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整するものです。イメージとしては、ガソリン価格の変動と考えてもらえるとわかりやすいと思います。

原油・石炭・LNGの価格が反映され、安く調達できれば皆さまの電気代も安くなり、高くなった場合は上乗せされます。そのため、燃調費には世界の情勢が反映されていると言えます。

例えば、2020年12月時点では、かなりマイナス方向に進んでいました。なぜでしょうか。

これは「新型コロナウイルス」の影響です。これにより、世の中は経済活動の自粛を余儀なくされ、大型施設が稼働を停止しました。活動を停止するとエネルギーが不要になり、原材料も不要になります。そのため、供給過多のような状況になっていました。

このように、その時々の世界情勢を反映する項目になりますので、この項目の詳細を追うのはある意味面白いのかもしれません。

☞もっと詳しく「燃調費」を知るなら

【再エネ発電賦課金】

略して「再エネ賦課金」と呼ばれる項目です。一体これは何か?

一言で言うと、皆さまが国内の再生可能エネルギー普及のために貢献している金額です。

2012年7月、再エネ普及のために太陽光発電や風力発電などで作られた電気を国が高く買い取りますという制度を開始しました。これを「固定価格買取制度(FIT制度)」といいます。

では問題です。その再エネを買い取るためのお金はどこから出ているものでしょうか?

それが再エネ賦課金です。「1kWh ×(年度ごとの単価)円」が皆さまより支払われています。再エネ賦課金単価は、当年5月~翌年4月までの1年間を1年度と設定し決められます。ちなみに、2024年度単価は、これまでで最高値の「3.49円」となりました。

☞最新の再エネ賦課金単価はコチラ

電気料金明細から電気の使い方を見直す

電気料金の内訳がわかったところで、次に考えたいのは支払う電気代を安くする方法ですよね。

本記事で解説した通り、自分たちで変えられるものは「契約容量」か「電気使用量」くらいなので、これらの量を下げることがひとつの方法です。

その他にも、電気料金を下げるためにはいくつかの方法があります。これらの方法を理解し、適切に実践することで家計の節約につながります。ぜひこちらもチェックしてみてください!

電力量料金(従量料金)を下げる

電力量料金を下げる基本的な方法は、日々の電気使用量を意識的に減らすことです。

具体的には、LED照明への切り替え、エアコンや暖房機器の設定温度を適切に管理する、使用していない電気機器はプラグを抜く、高効率の家電製品への買い替えなどが挙げられます。

また、ピーク時間帯(電気料金が高い時間帯)に大きな電力を消費する家電の使用を避けることも有効です。

アンペア数を下げる

契約アンペア数を見直し、実際の生活パターンに合わせて適切なアンペア数に設定することも電気料金を節約する一つの方法です。

アンペア数は、実際の電力使用量に対して高く設定されていることがあります。アンペア数が高ければ高いほど基本料金が高くなるため、使用量がそれほど多くない場合には、アンペア数を下げることで基本料金を節約できます。

電力会社・料金プランを見直す

電力自由化により、多くの電力会社からさまざまな料金プランが提供されています。そのため、自分の生活スタイルや電力使用量に最適なプランを選ぶことで、料金を抑えることが可能です。

たとえば、夜間に電力を多く使用する家庭では、夜間に安いプランがある電力会社を選ぶと良いでしょう。また、再生可能エネルギーを積極的に利用している会社を選ぶことで、環境に優しい選択をすることも可能です。

ただ正直、契約容量変更は手続きが面倒ですし、使用量は普段から意識的に節電に取り組まないとなかなか難しい部分になります。そこで効果的なのが、太陽光発電設備や蓄電池を導入する方法です。

太陽光発電+蓄電池の導入

例えば太陽光発電では、日中に発電した電気をそのまま建物内で使うことができます。そうすると、本来なら電力会社から購入していた電力量を賄うことができるので、その分は「外から買う」必要がなくなります。

また、蓄電池も導入していれば、日中発電した電気が余った場合はためておき、太陽光で発電できない夜間や明け方にためた分を使いまわすこともできるようになります。

こうしたことができると、つまりは電気を「自家消費する」という形になるので、自家消費分については再エネ賦課金を払わなくて良くなります。電気代が気になる方は、ぜひ選択肢のひとつとして考えてみてくださいね。

☞電気代はますます上がっていく?

☞消費電力量が大きいエアコンで節電!

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)