2024年度の再エネ賦課金は再び値上がり!【これまでの単価推移と負担増の影響】

近年、度々電気代の値上がりが話題に上がりますね。皆さまもきっと「また!?」と驚いているかと思います。実はこの値上がり、2つの要因があります。

1つは電力の原材料が高騰することによる「燃料費調整額」の値上がり、そしてもう1つは「再エネ賦課金」の料金単価が上がることによる値上がりです。

今回は「再エネ賦課金」について詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

目次

2023年5月から2024年4月までは再エネ賦課金の負担は少ない?

2023年度の再エネ賦課金単価とこれまでの推移

2024年度の再エネ賦課金単価は最高値に

2024年6月から電気代が急激に高くなるかも!?

再エネ賦課金の負担増|考えられる2つの対策方法

☞「燃料費調整額」の値上げの理由は?

2023年5月から2024年4月までは再エネ賦課金の負担は少ない?

値上がりの要因として、原料不足や電気の逼迫などのニュースが多く流れていましたが、それとは別に電気料金に含まれる「再エネ発電賦課金」という料金単価が影響しています。

そこで今回は、再エネ賦課金とは何かなどをおさらいしながら、2023年度の再エネ賦課金単価について解説します。また、電気代の値上げが続く中、そんな電気代を削減する方法として、節電以外の手段もいくつかご紹介します。

「再エネ賦課金」とは?

再エネ賦課金は、正確には「再生可能エネルギー発電促進賦課金」といいますが、長いので以下「再エネ賦課金」にて統一します。

再エネ賦課金を説明するには、まず「FIT(フィット)」という制度を知る必要があります。

2012年、国が再エネ普及のために太陽光発電や風力発電などで作られた電気を一定期間買い取りますという制度を開始しました。これを「固定価格買取制度(=FIT制度)」といいます。

この固定価格で買い取るための原資が再エネ賦課金になります。

つまり、国は国民から集めたお金で、再生可能エネルギーが発電した電気を買い取っているということですね。また、再エネ賦課金は、電気を使用している人であれば法人・個人問わず、ほぼ全員が支払っています。

単価はいつからいつまで適用される?

再エネ賦課金の単価は一年に1度更新されます。

更新は年度単位でおこなわれます。つまり、「当年5月~翌年4月末」までの間は同じ料金単価が適用されることになります。

また、次の単価は毎年3月末頃に発表されます。そのため、この時期は再エネ賦課金の単価も少し意識して注目してみてください。

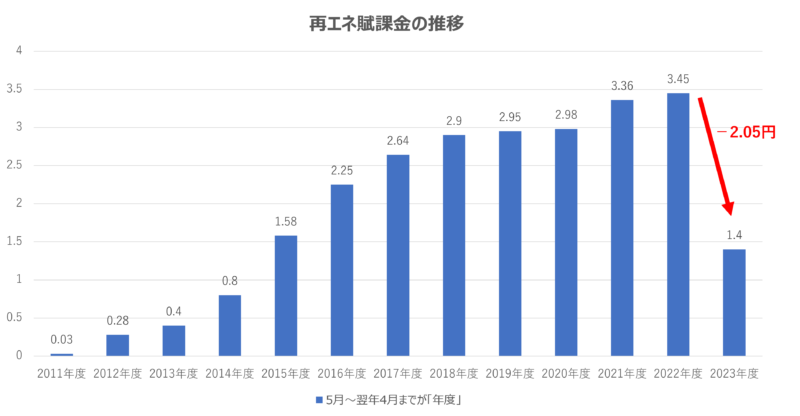

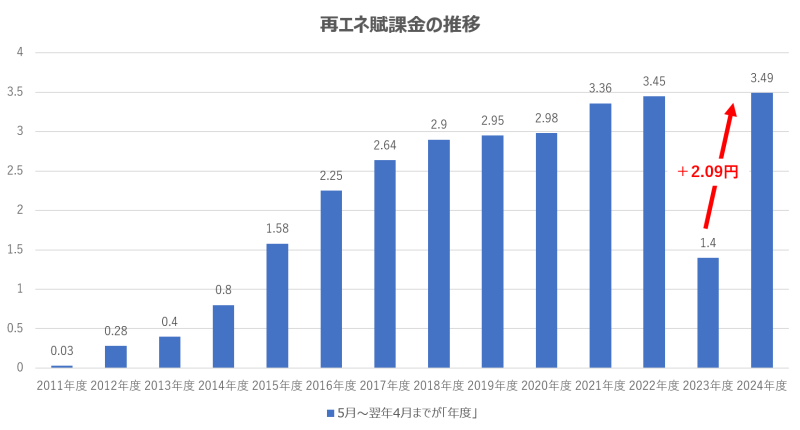

2023年度の再エネ賦課金単価とこれまでの推移

このFITによる買い取り側の金額は、発電所建設費の低コスト化もあり年々下がってきています。

とはいえ、発電所の数自体は年々増え、作られる電気も増加しているため、国が買い取る総量の金額は上がっています。そのため、国民が負担する再エネ賦課金も比例して上がっていきました。

しかし、2023年3月24日に経済産業省から発表された2023年度(2023年5月~2024年4月)の再エネ賦課金単価は「1.40円」。制度導入後初となる価格引き下げとなりました。経済産業省によると、単価引き下げとなった理由は、ウクライナ危機による急激な市場価格の高騰により、再エネ電気の販売収入が増加したことなどが上げられています。

前年度比で2.05円ほど下がった単価は、1ヶ月の電力使用量が約400kWhの一般家庭の場合、月820円ほどの軽減となります。年間で考えると、約10,000円近い負担軽減につながります。

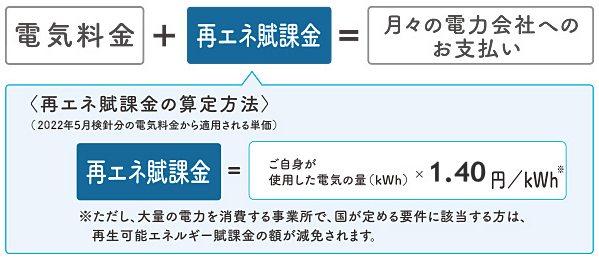

再エネ賦課金分として支払う金額は下図の通り、電気使用量✕再エネ賦課金単価で算出されます。

2024年度の再エネ賦課金単価は最高値に New!

2023年度に大きく下がった再エネ賦課金単価ですが、2024年3月19日に経済産業省のニュースリリースで公表された2024年度の単価は「3.49円」と、過去最高金額になりました。

値上げの影響は大きく、1ヶ月の電力使用量が約400kWhの一般家庭の場合、前年度比で月836円ほどの増額になります。年間で考えると、約10,000円近い負担増加につながります。一般家庭にとっては、なかなか大きな負担額です。

では、なぜ再エネ賦課金は再度値上がりすることとなったのでしょうか?

そこには、次の2つの要因が大きく関係しています。

①電力の取引価格が安定

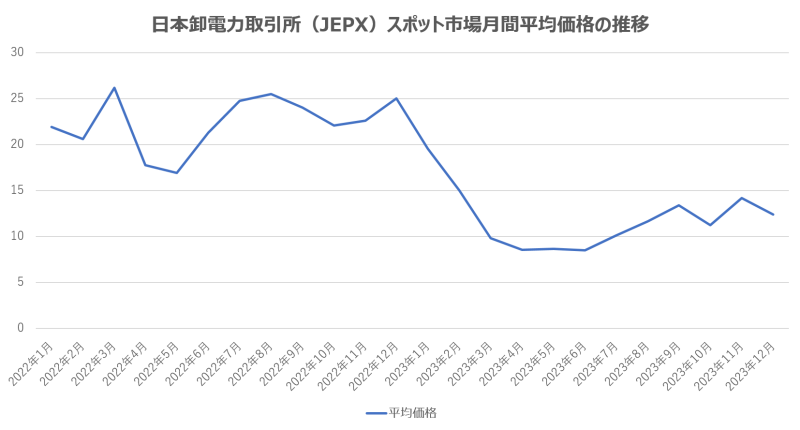

FITで買い取られた再エネ電力は「日本卸電力取引所(JEPX)」という市場で取引される電力の取引価格で売却されます。また、売却価格は買取価格より安くなるため、その差額を再エネ賦課金で埋めている形になります。

先ほど述べたように、2022年はウクライナ危機による急激な市場価格の高騰により、差額を再エネ賦課金で埋める必要がほとんどなかったのですが、2023年は前年と比較すると下図の通り大分平均価格が落ち着いてきています。その分、再エネ賦課金による補填は多く必要となります。

②再生可能エネルギーの導入量が拡大

地球温暖化対策としても有効な再生可能エネルギーによる発電設備の導入は世界的に見ても年々増加傾向にあります。そして、これは日本にも同じことが言えます。

「国際エネルギー機関(International Energy Agency)」、通称「IEA」という国際機関の最新データ(2021年版)を確認すると、日本の太陽光発電の導入量は次の通りです。

日本における太陽光発電の導入量

2021年導入量:6.5GW(世界4位)

2021年までの累積量:78.2GW(世界3位)

![IEA「スナップショット2022」_年間の太陽光発電設備導入量/累積容量のTOP10[2021]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/IEA「スナップショット2022」_年間の太陽光発電設備導入量/累積容量のTOP10[2021]-800x334.png)

また、日本では2030年に46%削減、2050年にはカーボンニュートラル実現を目標に、太陽光発電を主力とした再生可能エネルギーの導入が推進されています。このことから、2024年度も引き続き再エネ導入量は増加傾向にあると考えられ、その買取に必要な費用は増えると見込まれています。

一方で、再エネ賦課金のピークは2031年ごろとなる可能性があるとも言われています。

2032年は固定価格買取制度の20年目の年であり、それ以降は買取単価の高い案件から固定価格での買取が終了していくためです。それに合わせて再エネ賦課金も下落する可能性が考えられます。

2024年6月から電気代が急激に高くなるかも!?

今の時点で、電気代が高くなるタイミングは2回あると考えられます。

①2024年度の再エネ賦課金単価が適用される5月以降

②激変緩和措置政策が終了となる6月以降

<「激変緩和措置」とは>

家計を直撃する電気代高騰に対し、総合経済対策として政府が実施している緩和措置です。

つまり、電気代に対する補助金のようなものです。ただし、本支援策による単価の値引きは、補助事業に参加している小売電気事業者に適用されます。そして、適用小売電力会社と契約されているお客さまの明細(検針票)には、「政府の支援で使用量×〇〇円が値引きされています」といった旨の記載が義務化されています。

この激変緩和措置は現在延長されており、その延長期間が終了するのが2024年5月使用分までとなっています。また、本措置で実施されている値引き額は下記の通りです。

【激変緩和措置:補助金額】

・低圧契約の家庭等:−3.5円/1kWh

・高圧契約の企業等:−1.8円/1kWh

※2024年5月使用分は各単価が半額に

このことを踏まえると、「電気代が一気に高くなった」と本当に感じるのは、2024年6月以降の電気料金明細からになるでしょう。特にこれから迎える夏の時期は、前年度と同じように生活をした場合、間違いなく電気代は高くなると考えられます。

そのため、今のうちにできる対策について一度検討してみましょう。

☞「激変緩和措置」をもっと詳しく

再エネ賦課金の負担増|考えられる2つの対策方法

では、どうすれば電力会社から買う購入電力量を減らすことができるのでしょうか?

ずばり、再エネ賦課金の支払い額を減らすには、「外から買う電気の使用量」を減らすことです。

「外から買う電気」とは、電力会社と契約して供給してもらう電気のことです。例えば、太陽光発電設備や蓄電池などが建物についていなければ、基本的に電気は「外から買う」ことになります。

では、どうすれば電力会社から買う購入電力量を減らすことができるのでしょうか?

購入電力量を減らす方法①節電

まず考えられる方法のひとつは、節電をすることです。

そもそもの全体の電気使用量を減らしてしまおうという作戦です。例えば、照明をこまめに消すことやLEDに変えることなどは、よく耳にするすぐできる節電対策ですよね。

節電に関しては、サステナブルスイッチ内でもいくつか紹介していますのでぜひご覧ください。

☞節約するならまずはエアコンから!夏と冬の電気代が高くなる理由

☞「地球温暖化」の影響と現状は?私たちにできることから実践しよう!

購入電力量を減らす方法②創電・蓄電

とは言え、なかなか電気使用量自体を大きく減らすということは難しいです。

そこで効果的なのが、さきほど少し触れた太陽光発電設備や蓄電池を導入する方法です。

例えば太陽光発電では、日中に発電した電気をそのまま建物内で使うことができます。そうすると、本来なら電力会社から購入していた電力量を賄うことができるので、その分は「外から買う」必要がなくなります。

また、蓄電池も導入していれば、日中発電した電気が余った場合はためておき、太陽光で発電できない夜間や明け方にためた分を使いまわすこともできるようになります。

こうしたことができると、つまりは電気を「自家消費する」という形になるので、自家消費分については再エネ賦課金を払わなくて良くなります。電気代が気になる方は、ぜひ選択肢のひとつとして考えてみてくださいね。

――――⚡――――⚡――――⚡――――

いかがでしたでしょうか?

複雑な電気代値上げのさまざまな要因、今後もしっかり把握していきましょう。

ただ節電するだけでなく、家の中の家電をスマート化していくことも結果として節電につながります。まずはすぐできることや、手に入れやすいものから取り入れてみてもいいかもしれませんね。

今年の夏・冬に向けて、ぜひ対策を進めましょう!

☞太陽光発電+蓄電池を導入!企業さまインタビュー

☞今なら屋根が小さな住宅にも設置できる?

☞太陽光発電設置は近い将来義務化も?

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)

![【価格や費用感も紹介!】太陽光発電+テスラ蓄電池のある生活[電気使用量公開]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/01/〇綾瀬:赤井邸-533x800.jpg)

![日本でも物価上昇 その原因は大きく2つ?なぜ値上げが起こるのか理由を解説[2024]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/23774824_m-800x533.jpg)