【解説】容量市場とは?将来の電力供給力を取引する仕組み

「容量市場」とは?4年後の電力を確保?

実は2020年から始まっている「容量市場」。

ただ、私たち個人の暮らしには関係のないことだと思っていませんか?

実は、容量市場の仕組みは巡り巡って私たちの日々の生活にも影響を及ぼす可能性があります。

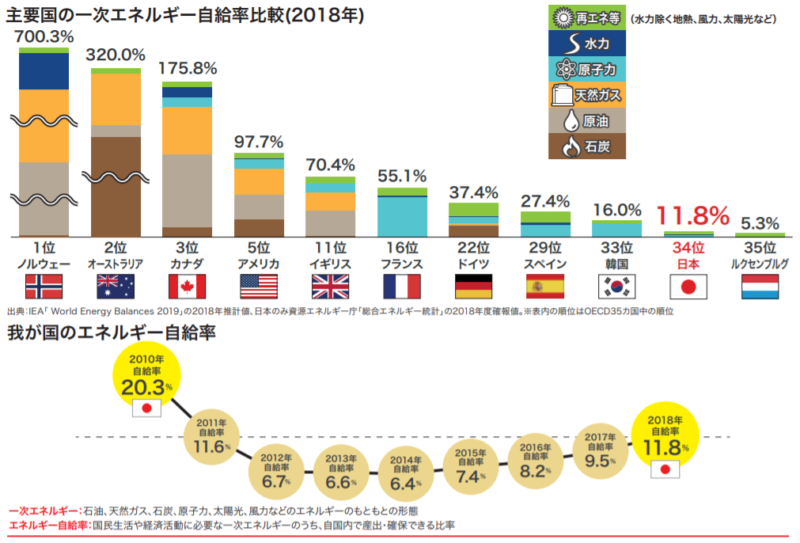

(出典:経済産業省資源エネルギー庁 「日本のエネルギー2020」)

2022年3月16日に起きた福島県沖地震では、火力発電所が一時停止しました。その影響で、東北・東京エリアでは“電力ひっ迫”が起こったことは記憶に新しいですよね。近年は特に、夏季冬季に“電力不足”や“節電要請”というワードを耳にする機会が多いかと思います。

しかし、上図の通り日本のエネルギー自給率は2018年で11.8%となっており、世界の国々と比べるとかなり低い水準となっています。電気の必要量は増えていく反面、電気の不足はますます問題になりそうですね。

そこで今回は、将来の電力供給力を確保するために日本でも始められた「容量市場」の目的や仕組み、問題点について解説していきます。

日本の電力市場

日本の電力市場は、電力システムの安定供給と競争の促進、環境負荷の低減を目的に、複数の市場が設けられています。

ここでは、「容量市場」、「卸電力市場」、「需給調整市場」、「非化石価値取引市場」について説明します。

容量市場

容量市場は、将来の電力供給の安定を確保するために設けられた市場です。

電力需要のピーク時にも安定して電力を供給できるよう、発電事業者が必要な発電能力を有していることを契約によって確保します。

容量市場を通じて、発電事業者は発電設備の維持・管理に必要な資金を得ることができ、電力システムの信頼性を高めることが目指されています。

卸電力市場

卸電力市場は、発電事業者と小売電気事業者が電力を取引する市場です。

卸電力市場では、電力の供給と需要に基づき、電力の価格が決定されます。

発電事業者はここで生成した電力を売り、小売事業者は必要な電力を購入します。

この取引を通じて、電力の効率的な配分と価格の適正化が図られます。

需給調整市場

需給調整市場は、電力の供給と需要のバランスを維持するために設けられた市場です。

再生可能エネルギーの導入拡大による電力供給の変動や、需要の予測誤差に対応するため、短期間で電力の調達や余剰電力の売却が行われます。

需給調整市場を通じて、電力システムの安定性が保たれます。

非化石価値取引市場

非化石価値取引市場は、再生可能エネルギーなどの非化石燃料電源による電力の環境価値を取引する市場です。

発電事業者は、非化石燃料で生成した電力に対して発行される証書を販売でき、小売電気事業者や一般の消費者はこれを購入することで、環境貢献を行うことができます。

この市場は、脱炭素社会への移行を促進するための仕組みとして期待されています。

「容量市場」が始まった背景は?その目的とは?

2012年、再生可能エネルギーの普及拡大のために「FIT制度(固定価格買取制度)」が始まりました。

太陽光や風力など季節や天候によって変動する「FIT電源」が、市場に売り出されることは、市場価格の低下にも繋がります。しかしその一方で、太陽光などが発電しない時間帯には火力発電所を稼働させて、必要な電力量を賄わなければならないということが起こっています。

関連記事はこちら☞徹底比較|FIP制度とFIT制度[目的の違いとは?]

火力発電所の老朽化は年々問題視されており、JERAは稼働から約50~60年経過し老朽化した火力発電所9基を廃止すると発表しました。

理由は、老朽化により維持管理費がかさみ、投資回収ができないためです。合計出力は383万3,000kWで、原子力発電所4基分の出力に相当するそうです。

(出典:日本経済新聞「JERA、火力発電9基廃止 老朽化で採算合わず」2022年3月31日))

このように、投資回収ができずに発電所の建て替えや建設を断念する事態が続くと、日本では電気が足りなくなってしまいます。電気が足りなくなると、電気料金が値上がりし、さらには計画停電などもより多く実施されるようになってしまうでしょう。

そこで、発電所維持の必要コストを集めるために今回の「容量市場」がスタートしました。

容量市場のメリット

容量市場は、電力供給の安定性を確保し、将来の電力需要に対応できるようにするための市場です。

まず、電力需要のピーク時でも安定して電力を供給できる体制を構築することが可能になります。

発電事業者は、容量市場を通じて発電設備の維持・運用に必要な資金を確保できるため、必要な発電能力を維持しやすくなります。

これにより、供給不足による電力不足のリスクが低減され、消費者に安定した電力供給が保証されます。

さらに、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力供給の変動に柔軟に対応できるようになります。

容量市場は、再生可能エネルギーが安定供給を担うためのバックアップとして機能し、脱炭素社会への移行を支援します。

これらのメリットにより、容量市場は電力供給の安定性を高め、経済的な効率性を向上させ、環境負荷の低減にも寄与する重要な役割を担っています。

容量市場のデメリット

容量市場の導入によるデメリットの一つに、大手電力会社と発電所を持たない小規模発電事業者との間での格差が生じる問題があります。

容量市場では、発電能力を持つ事業者が報酬を受け取るため、既に大規模な発電設備を持つ大手電力会社に有利な構造となりがちです。

一方で、発電設備を持たない小規模事業者や、変動性の高い再生可能エネルギーを主力とする事業者は、市場での競争において不利な立場に置かれる恐れがあります。

このような格差は、市場の多様性や競争を阻害し、脱炭素社会への移行を遅らせる可能性があると懸念されています。

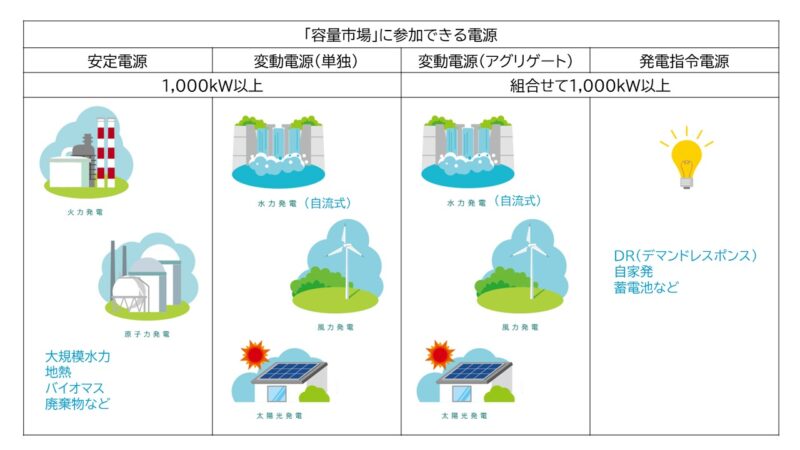

「容量市場」の対象電源や仕組みとは?

「容量市場」は、当年度から4年後の電源を確保する仕組みとなっています。

初回は2020年から始まり、以降毎年“電力広域的運営推進機関”が開催していきます。加えて、オークションに参加できる電源は種別や容量などさまざまな条件が決められています。

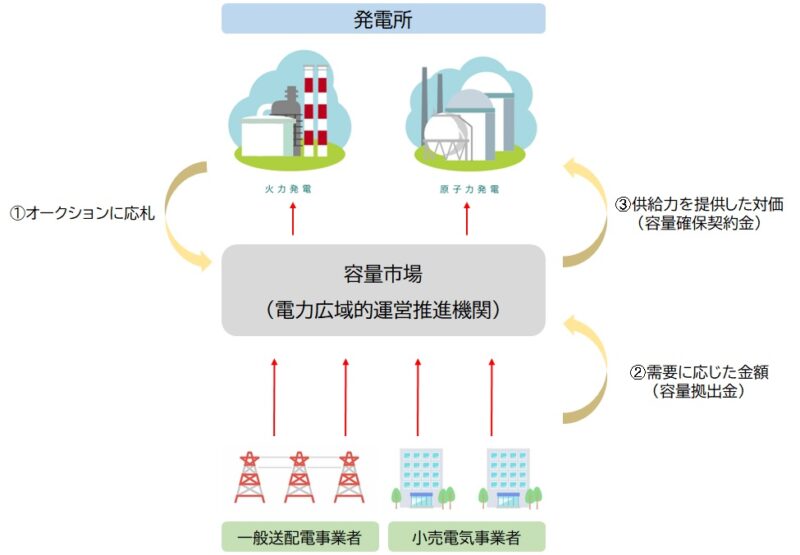

価格が決まる仕組み

容量市場の価格は、まず、電力広域的運営推進機関(広域機関)が4年後の電気の最大需要量を試算し、その最大需要を満たすために必要な電力の供給力を算定します。

次に、この供給力を確保するために、4年後に供給可能な状態にある電源を募集します。

募集された電源に対してはオークション方式が採用され、価格が低い順に落札されることで、容量市場の価格が決まります。

また、発電事業者は、条件を満たした所有する発電所(電源)をオークションに応札(入札に参加)し落札されることで、「容量確保契約金」を受け取ることができます。そして、そのお金は、発電所の維持管理費などに充てることが可能となります。

関連記事はこちら☞IoT活用でエネルギーを創出するVPP・DRとは?

では「容量確保契約金」は、どこから確保したお金なのでしょうか?

「容量確保契約金」を捻出・支払うまでの流れ

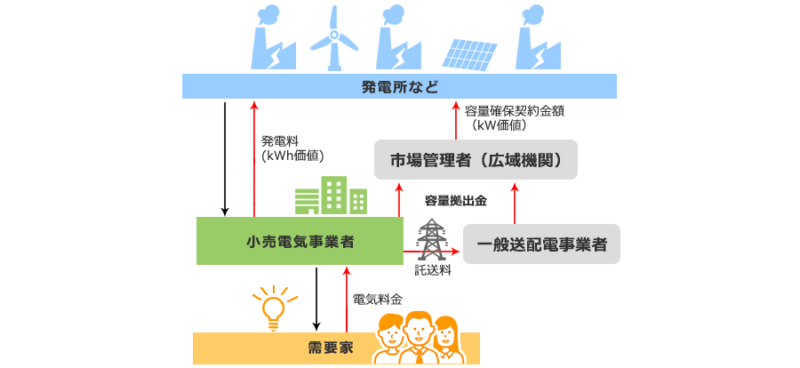

下図の通り、「容量確保契約金」を負担するのは各一般送配電事業者と小売電気事業者です。

2016年から電力自由化により新電力が誕生し、小売電気事業者は2022年5月17日現在で741社あります。そんな小売電気事業者が上図の「容量拠出金」を支払う義務は、電気事業法により定められています。

そのため、現在の741社は、もれなくオークション初回(2020年)の4年後にあたる2024年から毎年、各年の拠出金額を支払わなければならないということになります。

ちなみに、2021年度の容量市場メインオークション結果では、9エリアの一般送配電事業者で426.7億円、小売電気事業者は4,713.4億円が支払い額となりました。また、参加対象電源が発電する約定総容量は165,342,148kWと発表されています。

さて、小売電気事業者が2024年から毎年「容量拠出金」を支払う義務があることで、何が起こるでしょうか?

小売電気事業者の現状と容量拠出金への不安

(出典:電力広域的運営推進機関 容量市場かいせつスペシャルサイト)

現在、電力市場が高騰し、小売電気事業者の撤退や新規申込受付を停止するという事態が相次いでいます。契約先の小売電気事業者から値上げ価格を提示された企業も多いのではないでしょうか?

また、燃料費調整額の高騰によって一般消費者の電気料金も値上がりしている状況なので、生活に影響を受けている方も多いかと思います。

関連記事はこちら☞電気代値上げの理由とは?電力市場と燃料費高騰の原因【最新2022】

ただでさえ異常なエネルギー高騰状態などが続いている電力業界で、小売電気事業者はなんとか経営しているため、今後は「容量拠出金」を支払えず、倒産する企業も増えてくるのではないでしょうか。

もしくは、倒産を避けるために「容量拠出金」を需要家の電気料金に上乗せするという方針を打ち出す小売電気事業者が出てきてもおかしくないのでは?と思います。

‥少し怖いことを言いましたが、「容量市場」の本来の目的の一つには、“電力取引価格の安定化”というものがあります。安定供給を確保することで市場価格が安定化するという見通しですが、大荒れの電力業界で、果たして意味を成すのでしょうか。

日本における「容量市場」の問題点

上記でも少し触れたように、メインオークションは実需給期間の4年前に開催されます。

そこで「容量拠出金」を算出する際の単価が決定します。

2020年7月に初回のオークションが開催されましたが、上限価格ギリギリの14,137円/kWという、世界に例を見ない高値で約定する結果となりました。

原子力資料情報室の松久保氏が2020年度8月15日時点の需要電力量見込みから、ピーク需要比率と一般送配電事業者・新電力の「容量拠出金」負担額について、2019年度販売電力量と負担額から平均単価を推計したところ、下記のように推計されました。

(※平均的な単価であり、顧客の負担率の違いにより単価は変動)

・一般送配電事業者(旧一電):1.59円/kWh

・新電力:2.69円/kWh

(参考:原子力資料情報室 松久保 肇氏 2021年10月21日開催「パワーシフトキャンペーンセミナー」)

そんな日本の「容量市場」が抱える問題点として、下記が挙げられています。

<日本における「容量市場」の問題点>

①高すぎる約定価格‥海外の2~10倍。

②石炭火力が含まれている‥古い石炭火力や、燃料切れで稼働していない電源が含まれており供給量として役立っていない。

③小売競争を阻害‥電源を持たない新電力が不利。

とはいえ、2020年オークションの結果をもとに、落札情報を公開するという是正措置が決定しています。また、「約定価格は上限価格張り付き」という状況は回避されるそうです。

「容量市場」の今後について

「容量市場」の廃止や、やり直しを求める声が出ていることは現実としてありますが、将来の供給力不足を解消するためにも「容量市場」の廃止にはならないと思われます。

では、小売電気事業者が「容量拠出金」の負担を少なくするためには、どうすれば良いのでしょうか?考えられる方法をいくつかご紹介します。

<「容量拠出金」の負担を軽減する方法>

・契約デマンドを上げないように、高圧契約ではなく低圧契約をメインで需要家を獲得していく

・自家発やDRなどを組み合わせて発電事業者としてオークションへ参加して、「容量確保契約金」を受け取れるようにして「容量拠出金」の負担額を薄める

・「容量拠出金」を得た発電所から電源を仕入れる

----🌞――――🌞――――🌞――――

いかがでしたでしょうか?

電気料金への転嫁は、競争環境と需要家への説明が必要なことから、実行するのはなかなか難しいという声もあります。しかし、これ以上倒産や撤退する小売電気事業者が増えると、電力システムを根本から見直さなければならないと感じます。

「容量市場」は、業界関係者だけでなく、私たち一人ひとりにも関係があることがわかりましたね。少し難しい制度にはなりますが、今後のためにもしっかり把握しておきましょう!

☞太陽光発電所の売買を考えている方は要チェック!

☞今のうちに太陽光+蓄電池を導入しておくメリットとは?

![日本でも物価上昇 その原因は大きく2つ?なぜ値上げが起こるのか理由を解説[2024]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/23774824_m-800x533.jpg)